搜尋結果

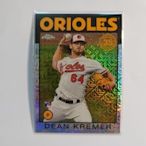

$1002021 Topps Series 巴爾的摩金鶯 Dean Kremer RC 星空亮 限量/299阿霖球卡小鋪

$1002021 Topps Series 巴爾的摩金鶯 Dean Kremer RC 星空亮 限量/299阿霖球卡小鋪 $502024 Topps Series 1 Dean Kremer Easter Parallel #336 Orioles優質的凱文973488859

$502024 Topps Series 1 Dean Kremer Easter Parallel #336 Orioles優質的凱文973488859 $502021 Topps Series 2 DEAN KREMER RC隨意小舖

$502021 Topps Series 2 DEAN KREMER RC隨意小舖 $25金鶯隊超級新秀DEAN KREMER亮面特卡一張~25元起標(A8)卡好運

$25金鶯隊超級新秀DEAN KREMER亮面特卡一張~25元起標(A8)卡好運![金鶯隊超級新秀DEAN KREMER限量111/499銀亮折射新人RC卡面簽名卡~歡迎議價直購 金鶯隊超級新秀DEAN KREMER限量111/499銀亮折射新人RC卡面簽名卡~歡迎議價直購]() $2000金鶯隊超級新秀DEAN KREMER限量111/499銀亮折射新人RC卡面簽名卡~歡迎議價直購卡好運

$2000金鶯隊超級新秀DEAN KREMER限量111/499銀亮折射新人RC卡面簽名卡~歡迎議價直購卡好運![Topps 2021 Series2 70周年 金鶯隊 先發投手大物 Dean Kremer 新人卡 RC # Topps 2021 Series2 70周年 金鶯隊 先發投手大物 Dean Kremer 新人卡 RC #]() $10Topps 2021 Series2 70周年 金鶯隊 先發投手大物 Dean Kremer 新人卡 RC #JT13號卡舖

$10Topps 2021 Series2 70周年 金鶯隊 先發投手大物 Dean Kremer 新人卡 RC #JT13號卡舖

2016年10月12日 · 生理原因部分,由醫學專家鑑定有無「精神障礙或其他心智缺陷」;心理結果部分,由法官判斷行為人於行為時有無責任能力,心理學標準更進一步分為「辨識能力」(辨識其行為違法)與「控制能力」(依其辨識而行為之能力)。 法條如下: 行為時因精神障礙或其他心智缺陷,致欠缺辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者,不罰。 行為時因前項之原因,致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力,顯著減低者,得減輕其刑。 前二項規定,於因故意或過失自行招致者,不適用之。 妄想中缺乏病識感,龔重安仍要負完全刑責. 當王景玉的精神鑑定報告在法庭上成為辯方爭論焦點,去年犯下北投國小女童割喉案的龔重安,則在同一時期進入高等法院二審階段,精神疾病同樣是言詞交會碰撞的核心議題。

2024年4月23日 · 死刑為國家最高的生殺大權,不僅僅是刑事政策,而是有關政治權力的膨脹或限縮,確實也涉及國民的正義理念與情感,應該給予高度尊重,因此需要整體均衡。 顏厥安旁徵博引康德(Immanuel Kant)的刑罰論、 湯英伸案 悲劇、德國法哲學家賴德布赫(Gustav Radbruch),認為死刑是現代法治國的「異形」,因為死刑破壞了現代刑罰制度的體系原則。 與謝煜偉的見解類似,他指出死刑待執行者在現有制度下已被扭曲成無任何基本權的受刑人,「不需要等到槍決,死刑定讞之時,法體系就把受刑人徹底排除於社會之外。 然而民主國家應該禁止把任何人徹底排除於社會之外⋯⋯不能把受刑人放逐為不受基本權保障的棄民或化外之民。

2016年5月11日 · 法務部快速執行鄭捷的死刑,各種媒體一片討論。 人們不斷地講話,卻沒有太多可以講的。 主編說我之前刊載的有關死刑存廢的舊稿,在此時讀來仍舊有所用處,我聽來卻沒有一般因為文章論點經過時間洗滌後仍舊相關而感到欣慰,反而有所驚恐。 死刑,特別是快速執行總會留下許多謎團,在這樣有著重大人心衝擊的事件之後,人們尋求答案,例如為何有人會做出如此駭人聽聞的行為? 社會怎麼了? 社會要如何對待這樣的人? 社會要如何防範這樣的人? 人們在某個層次上因為死刑的執行獲得自己要的答案,卻也可能在另外的層次裡感到疑惑。 死刑的執行假設是要解決疑惑,但總是留下謎團。

許多人或許會質疑王薇君變了。 她真的「變了」嗎? 還記得我們第一次見到王薇君,是在去年5月的死刑模擬憲法法庭上,這是由前大法官許玉秀發起的活動,透過模擬大法官會議討論重大社會分歧議題,好比死刑是否違憲等。 當時她同樣穿著一身黑,坐在主張維持死刑的律師團那側,一語不發地聽完正反雙方所有辯詞,或許是鮮明的「反廢死」標籤使然,她與主張死刑違憲的「廢死派」並沒有太多交集,直到雙方各自發表想法後,王薇君日後的言論開始產生變化。 王薇君並不是模擬法庭中唯一的受害者家屬,有類似經歷者還包括擔任鑑定人的林作逸及主張廢除死刑的結辯律師李宣毅,3人分別上台訴說自己對於死刑的看法。

2024年1月6日 · 很多人都在問,到底是在哪一關讓郭姓少年成為一個凶惡犯? 每年經全台各地方法院少年法庭審理終結的觸法少年近萬人,他們之間有的幸運、未再犯,甚至在成年後慢慢穩定下來;但他們之間也有持續落入深淵、在未成年時不斷再犯,從微罪一路惡化,成年後成為重大犯罪者。 當父母缺位、家庭失能,國家透過教育、社福與司法體系介入,輔導並矯正身心尚未發展,仍有可塑性的少年。 但體制究竟是救贖還是背叛? 是過度保護還是輕放? 過去多年間,整個系統有哪些明顯裂縫和震盪,需要彌補和平衡? 擺盪一:學生自主權和教師管教權的消長拉扯. 在這場 不幸的校園悲劇 裡,社會上第一時間把槍口指向了學校和老師,「怎麼沒有搜書包」、「學生帶彈簧刀上學校方不知道」、「去上學,然後就死了」各種質疑諷刺校安。

2023年9月19日 · 2013年在孟加拉達卡的群眾集會。 孟加拉於當年因國際刑事法院判決1971年獨立戰爭時的穆斯林政治人物須為戰爭犯行負責,引發群眾激烈抗議,導致多人死亡。 (攝影/Getty Images) 修復式正義,目的不在追究加害者責任,而是著力於受害人及其需求。 透過調查報告與對話,尋求加害人與被害人間,著眼於未來之建設性關係,為其特徵。 舉世聞名的 南非真相與和解委員會(Truth and Reconciliation Commission) ,即是著例。 正因南非經驗太為人傳頌稱道,以致常有將轉型正義與修復式正義,直接劃上等號,以為南非真相和解就是轉型正義唯一作法,視不採此路徑者為異端錯植的誤解,國內也不罕見。

2020年8月16日 · 張子午. 林彥廷 吳逸驊. 張子午. 林彥廷 吳逸驊. 從2015年至今,陸續有3位法官認為施加在性侵犯身上的強制治療制度違憲,向大法官聲請釋憲。 在政策與口號對性犯罪「零容忍」、性侵犯人人喊打的主流輿論下,為何有法官甘冒被認為縱放「惡狼」的風險,為所謂的「加害人」提出基本權益? 「我問他,『在監獄裡面接受的治療與理解狀況如何? 檢察官說還要治療,你有什麼意見? 』但他有中度智能障礙,除了一直說『想要回家』,其他的不太會表達。 在評估報告中,心理師提到他因智障聽不懂,治療效果很差。 那時收到這件案子,了解一下規定後,覺得整個程序滿可怕的! 」雲林地方法院法官潘韋丞說。 潘韋丞正是為性侵犯強制治療制度聲請釋憲的3位法官之一。