搜尋結果

1991年氣象署開始逐步於臺灣本島建置大量的自由場強震站,組成臺灣強地動觀測網(Taiwan Strong Motion Instrumentation Program network, TSMIP),蒐集臺灣各都會區地層、土壤的強震資料,建立臺灣強震紀錄資料庫,提供學術界地震科學研究與工程界耐震設計規範參數 ...

即時強地動震波圖 第077號 4月3日17時8分 規模4.1 花蓮縣政府南南西方 28.4 公里 (位於花蓮縣壽豐鄉) - 中央氣象署地震測報中心.

臺灣地球物理觀測網. 為了推動地震前兆的研究,氣象署在1999年集集地震發生後開始建置臺灣地球物理觀測網(Taiwan Geophysical Network for Seismology, TGNS)。. 首先在2001年建置高密度全球衛星定位系統,透過高精度GPS衛星大地測量,建立臺灣地區大地變形資料庫 ...

地震測報中心自民國78年8月成立以來,即積極推動執行「加強地震測報建立地震觀測網計畫」,以擴建地震網並蒐集地震資料。在擴建地震網方面,除保留19個氣象站內原有之垂直分量地震儀外,增設南北、東西各兩個分量,使地震網的每一點皆為完整之三分量地震站。

24小時全方位不分地區、天候的提供GPS接收儀使用者即時定位及時間的資訊。 GPS可應用於大地測量、導航、定位、精確定時及一般測量。 地殼受擠壓逐漸使地形產生微量變化,長期調查地形變化以推測淺層大地震的發生,是目前地震預測模式中,被地震學界認為最有可能成功的方法之一。 本署為深入了解臺灣地形變化與地震活動之間的關連性,自八十二年度開始設置永久性的衛星定位觀測站,運用衛星定位科技,持續量測站址之高程及水平位移,以評估地震潛勢。 在九二一地震之後,本署為配合國科會「地震及活斷層」跨部會整合計畫,逐年擴建GPS觀測網,加密觀測點以進行較高精度的測量。 觀測網建置目標定為150座觀測站,於強地動二期計畫期間,預定將GPS測點增加至87站,測網整體數量預計於強地動第三期之計畫前期完成。

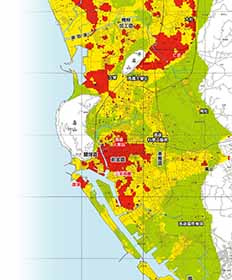

一、結構物所在之地盤特性,依硬度區分為: 1.軟弱地盤 2.中等地盤 3.堅實地盤。 二、結構物之自由振動週期: 低層建築物 (振動週期<0﹒5秒) 中層建築物 (振動週期0﹒5秒~1﹒5秒) 高層建築物 (振動週期>1﹒5秒) 三、非結構因素,考慮該棟結構物的建築功能,例如學校、醫院或通信設施等,如此可使記錄之資料具有更廣泛的運用範圍。 上一筆 下一筆.

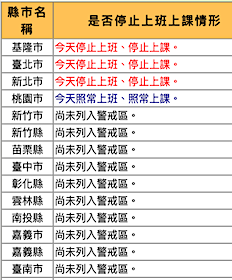

臺灣一般建築物耐震標準的分區情形如何? 因地震引發之地震變動有斷層、山崩、地裂、地盤隆起、陷沒、崩崖、噴沙、噴泥、土壤液化、井水變化等,此等現象通常伴隨大地震而發生。.