搜尋結果

ウィキペディアでは最近発生した地震に関する情報の正確さや新しさを保証できません。 日本国外で発生した地震 については「 地震の年表 」をご覧ください。 この年表に記載されていない地震のうち、 2005年 以降に起こった特に大きな地震については「 Category:各年の気象・地象・天象 」を参照してください。 編集に関する注意. 過去に起きた日本の主な地震の震央。 赤:M7以上 、それ以外の地震で 青:死者有り 、 紫:最大震度6以上 [1] [2] 。

概要. 兵庫県南部地震 ( 阪神・淡路大震災 )によって発生した 野島断層 。 地震の 震源 となった 断層 のずれが波及して「地表地震断層」として現れたものである。 激しい揺れを起こした断層本体(震源断層、起震断層)とは別のものであり、また地下に存在する断層のほとんどは、地表から観察できないので、防災上注意しなければならない。 地震計で観測された地震動のグラフ。 地下の岩盤には様々な要因により 力 (ちから)がかかっており、急激な変形によってかかっている力を解消する現象が地震である。 地球 の内部で起こる 地質 現象(地質活動)の一種。 地震に対して、地殻が非常にゆっくりとずれ動く現象を 地殻変動 と呼ぶ。

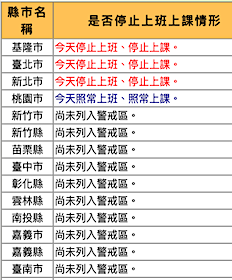

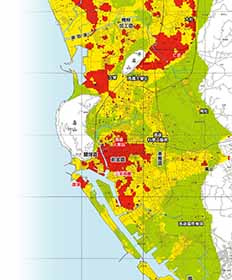

花蓮地震 (かれんじしん)は、 2024年 4月3日 7時58分( TST 、 日本標準時 では8時58分)に 中華民国 ( 台湾 ) 花蓮県 東方の沖合で発生した、 ローカル・マグニチュード 7.2、 気象庁マグニチュード 7.7の 大地震 [6] [8] 。 台湾では 1999年 の 921大地震 (集集地震)以降で最も大きな地震となった [10] 。 各地の震度. 台湾島 全土のほか、 澎湖諸島 、 馬祖島 、 金門島 といった 台湾海峡 の島嶼でも有感となった。 中央気象署が発表した震度( 中央気象署震度階級 )は以下の通り [8] 。 日本国内でも 沖縄県 の各地で揺れを観測した [7] 。 このほか、 中華人民共和国 福建省 の一部や 上海市 でも有感となった [11] 。 警報

- 沿革

- 震度速報

- 震源に関する情報

- 各地の震度に関する情報

- 遠地地震に関する情報

- その他の情報

- 地震解説資料

- 推計震度分布図

- 月別地震概況

1995年4月までは震度の観測点は気象台と測候所のみであり、現在のような地震の速報態勢はなかった。しかし、1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災で、震度観測点の少なさと地震情報の遅さが浮き彫りとなった。そのため、1996年10月に震度観測点を大幅に拡充し、震度階級の細分化(震度5および6を強・弱に分け10段階とした)を行い、現在の形式の地震情報となった。 また1997年11月10日より、地方公共団体が設置する震度計のデータが気象庁の地震情報に含めて発表され、2003年3月10日で47都道府県全ての整備が完了した。 2000年代以降の動向 1. 2002年3月20日より、震源に関する情報の発表を開始。 2. 2003年12月1日より、震源に関する情報に「若干の海面変動はあるが被害の心配...

地震発生から約1分30秒後に全国を188に細分した区域ごとの震度を速報する(震度3以上の区域に限る)。地震によって震度3以上が観測された場合に発表され、地震の発生時刻も発表される。震度の入電に合わせて、発生5分後まで一定間隔ごとに情報の更新を反映した続報が発表される。更新条件は以下の通り。最大震度3以上の地震によって津波の心配がない場合、または若干の海面変動があるかもしれないが被害の心配がない場合において、震源の位置・深さと地震の規模(マグニチュード)を発表する。津波警報・津波注意報が発表された場合はこの情報は発表されず、津波警報・注意報および津波情報へ移行する。各地の震度に関する情報に加え、震度1以上を観測したすべての観測点の震度を発表する。最大震度2以下で津波なしの地震の場合はこの情報のみとなる。国外においてマグニチュード7.0以上の地震が発生した場合、または著しい被害が発生する可能性がある地域で規模の大きな地震を観測した場合に発表される。情報の内容は発生時刻・震源の位置・深さ・地震の規模・震源周辺における津波の状況・国内への津波の有無。国外においても津波の観測状況がわかった場合においては情報の内容は随時更新される。地震回数に関する情報

1. 顕著な地震における余震あるいは群発地震において該当する震源域で発生した地震回数を発表する。 2. 数時間おきに発表され、無感を含めた地震の回数・有感地震の回数・震度別地震回数が時間別に発表される。 3. この情報が発表されている間は、該当震源域で発生した地震において最大震度2以下の地震情報は発表されない。 4. 東北地方太平洋沖地震の余震活動では、2011年4月27日まで、この情報を発表していた。また、2014年の長野県神城断層地震でも発表されたが、こちらは通常の地震情報と並行する形で発表された。 5. 熊本地震の場合は、当初「熊本地方」で発生した地震にのみ適用していたが、本震で震源域が拡大したのに伴い、「阿蘇地方」・「大分県中部・西部」で発生した地震にも拡大して適用された。 6. 能登半島地震では「最大震度別地震回数表」で日別の地震を発表している。

顕著な地震における震源要素更新のお知らせ

1. 顕著な地震(おおむね震度5弱以上)が発生した場合において、詳細な解析により地震の震源と規模の暫定値が決まった場合において、地震発生からおよそ数時間後に発表される。 2. 震源の位置は0.1分単位、深さは1km単位で発表される。 3. 津波警報・注意報が発表されている場合など地震情報が継続されている場合における震源の記述は位置が0.1度単位、深さが10km単位に丸められる。

震度5弱以上(気象台では4以上もあり)の地震および津波注意報・警報が発表された地震において、地震発生から約1時間後に記者発表して気象庁・気象台のホームページに掲載される。主な内容は、地震の概要・震度の観測状況・津波警報等の発表状況・津波の観測状況・余震活動の状況・緊急地震速報の発表・長周期地震動の観測情報となる。その地震が気象庁の命名した地震の余震である場合は、地震名と余震の震源地を併記する[注 4]。なお、東北地方太平洋沖地震の余震では、2013年までは最大震度5弱で、津波注意報・警報の発表がない場合は掲載されなかった。最大震度5弱以上の地震が発生した場合において発表される。震度計のデータと表層地盤のデータから1km四方単位で推計震度が作成される。気象庁では、およそ地震発生から1,2時間後に記者会見資料と共にプレスリリースに掲載している。推計震度分布図には精度上の問題があるため、個々のメッシュの位置や震度の値ではなく、大きな震度の面的広がり具合や形状に着目して利用する必要がある。気象庁・各気象台が毎月、その前月に発生したすべての地震を取りまとめて発表する。主な内容は、地震活動・震度1以上を観測したすべての地震である。気象庁発表分は以前は「震度1以上」の地震回数(震度5弱以上・津波観測地震の有無)を発表していたが、東北地方太平洋沖地震以降は余震活動を含めた地震活動の活発化に伴い、「震度3以上」を観測した地震の回数を発表している。台湾の地震一覧(たいわんのじしんいちらん)では、台湾地域に大きな影響を及ぼした地震を列挙する。 台湾は 環太平洋火山帯 上、 フィリピン海プレート の西端の地震活動が活発な地域に位置する [1] 。

地震調査研究推進本部(じしんちょうさけんきゅうすいしんほんぶ、英語: Headquarters for Earthquake Research Promotion )は、日本の官公庁の一つであり、文部科学省の特別の機関である。略称は地震本部(じしんほんぶ)、推本(すいほん)。

震源 (しんげん、英語: hypocenter )は、 地震 の発生した地下の場所を意味する [1] 。 震央( 後述 )とは異なる。 震源と震源域. 断層 の破壊は震源となる場所1か所で起こるものではないので、破壊が最初に発生した場所を 震源 、破壊した領域を 震源域 (しんげんいき、 source region )とよぶ [1] 。 基本的に地震の規模が大きくなるほど震源域も大きくなる [1] 。 マグニチュード (以下単にM)8を超えるような巨大地震の場合、数百kmにおよぶこともある。