搜尋結果

按摩陽陵泉穴 先用大拇指力道適中按壓穴位,接著繞圈按揉穴位,每次按摩約2~3分鐘即可。 具有治療肩周炎、落枕、膝關節炎、腰扭傷等作用功效。 陽陵泉穴對魚尾紋 有相當程度改善保健益處。 陽陵泉對胃酸過多配合艾灸也有改治療效果 ,胃酸過多問題同時可參考 中封穴 、 中脘穴 、 不容穴 、 膏肓穴 、 地機穴 、 胃倉穴 、 巨闕穴 。 來源: 經絡穴位網. 針對下肢部位疾病按摩可先用雙手大拇指同時按壓兩腿陽陵泉穴,接著上下按揉50~100下,力道可稍微加重,時間約2~3分鐘即可。 可防治膝關節炎、膝冷痛、鶴膝風、老寒腿、下肢不遂、癱瘓等保健作用功效。 來源: 經絡穴位網. 陽陵泉穴是改善解決肩痛主治穴道, 陽陵泉、 足三里 兩穴相近可同時指壓按摩,亦具有保健消化系統的益處,足三里屬於胃經經絡。

【釋名】 小腿外側面為「陽」;腓骨頭突起處如「陵」;穴在其下方凹陷部,所以稱「泉」。 簡稱「陽陵」(《標幽賦》)。 【位置】 陽陵泉、陰陵泉穴位橫斷面 (引自《嚴振國穴位解剖》) 陽陵泉穴位 (引自《經絡與穴道》) 小腿外側部,腓骨頭前下方凹陷處。 今作膝下二寸。 《靈樞‧本輸》:「在膝外陷者中也」; 《針灸甲乙經》:「在膝下一寸,䯒外廉陷者中。 《針灸問對》:「膝下二寸」; 《備急千金要方》:「在膝下外,尖骨前陷者中」。 《動功按摩秘訣》:「在膝外高骨下各一指」。 今作膝下二寸。 【解剖】 肌肉:腓骨長、短肌,趾長伸肌。 神經:當腓總神經分為腓淺神經及腓深神經處。 血管:膝下外側動、靜脈。 【操作】 直刺1~2寸。 艾炷灸3~5壯,艾條溫灸10~15分鐘。 【功效】

陽陵泉穴怎麼找?如何按摩陽陵泉分析:穴位位置位於人體的膝蓋斜下方,小腿外側之腓骨小頭稍前凹陷中。快速取穴採用仰臥位或側臥位取穴,仰臥時對下肢微屈,在腓骨小頭前下凹陷中取之。

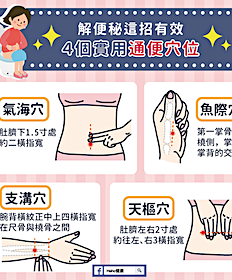

穴點作用: 治療 膝痛 、 肝膽疾病 、 便秘 、 頭痛 、 下肢癱瘓 。 取穴方法: 小腿外側靠近膝蓋處,脛骨外側髁下緣的凹陷中。 陽陵泉穴穴位. 特別感謝: 陳潮宗、周曉慧、程良雯中醫師熱心協助穴位資料校對. 立即訂閱我們的電子報. 掌握最新健康消息! 陽陵泉穴的穴點位置與作用、取穴方法,陽陵泉穴作用:治療膝痛、肝膽疾病、便秘、頭痛、下肢癱瘓。 -KingNet國家網路醫藥.

- 概觀

- 基本介紹

- 史載要穴

- 穴位取法

- 局部解剖

- 主治範圍

- 臨床套用

- 刺灸法

- 穴位配伍

陽陵泉人體穴位。前人依其所在部位而命名(膽屬陽經,膝外側屬陽,腓骨小頭部似陵,陵前下方凹陷處經氣象流水入合深似泉,故名“陽陵泉”)又名筋會、陽陵、陽之陵泉;是足少陽之脈所入為合的合上穴,為八會穴之筋會。

歷代針灸醫家將之列為要穴,亦與其主治有關。如《靈樞·邪氣藏府病形篇》:“膽病者,善太息,口苦,嘔宿汁,心下澹澹,恐人將捕之,嗌中吤吤然數唾,在足少陽之本末,亦視其脈三陷下者炙之,其寒熱者,取陽陵泉:”此是治療膽腑病症。陽陵泉又治筋病,如《靈樞·邪氣藏府病形篇》有:“……筋急,陽陵泉主之。”《馬丹陽天星十二穴歌》:“膝腫並麻木,冷痹及偏風,舉足不能起,坐臥似衰翁,針入六分止,神功妙不同。”陽陵泉又治療足少陽經體表循行通絡上的病變。

在小腿外側,當腓骨頭前下方凹陷處。

本穴取法,歷代文獻其說不一。《靈樞·本輸篇》:“伸而得之。”是讓患者將下肢伸直,然後取穴;《針灸大成》:“蹲而取之。”是囑病人取下蹲姿勢再定穴;《中國針灸學》:“坐,屈膝重足……取之。”本人從多年臨床實踐觀察體會,以上方法對於老年人、兒童、體質虛弱者均不適宜。基原因是易發生暈針及彎針。我則採用仰臥位或側臥位取穴,仰臥時對下肢微屈,在腓骨小頭前下凹陷中取之。這種方法取穴病人感到舒適耐久,不易發生暈針、彎針,並容易引起經氣,得氣快,感傳好。

膝下外側動、靜脈。當腓總神經分為腓淺及腓深神經處。

皮膚、皮下組織、小腿深筋膜、腓骨長肌、腓骨短肌。皮膚由腓腸外側皮神經分布。腓總神經在窩上角由坐骨神經分離以後,沿著窩外側壁到腓骨小頭的後下方穿腓骨長肌,分為腓淺、深神經。腓淺神經的肌支支配腓骨長、短肌。

半身不遂,下肢痿痹,麻木,膝臏腫痛,腳氣,脅肋痛, 口苦,嘔吐,黃疸,小兒驚風。現多用於坐骨神經痛,肝炎,膽囊炎,膽道蛔蟲症,膝關節炎,小兒舞蹈病等。

(一) 膽腑病證

《靈樞·邪氣藏府病形篇》:“合(指五輸穴之合穴)治內腑”,《靈樞·四時氣篇》:“邪在腑 ,取之合”。膽附於肝,內藏清汁,肝與膽在生理上相互聯繫,在病理上相互影響。故肝膽多同病,因濕熱蘊結,入侵肝膽,膽汁外溢;或脾陽不運,濕熱內阻,膽汁外溢;以及肝鬱氣滯、肝膽濕熱、肝膽實火等所引起的病證,都屬本穴的治療範圍。

(二) 筋的病證

陽陵泉是筋之會穴,為筋氣聚會之外。《難經·四十五難》云:“筋會陽陵泉”。故陽陵泉是治療筋病的要穴,特別是下肢筋病,臨床較為常用。具有舒筋和壯筋的作用。

(三) 經脈通絡上的病證

(一) 脅肋痛

《靈樞·五邪篇》“邪在肝,則兩脅中痛”。 《靈樞·經脈篇》:“膽足少陽之脈,……,是動則病:口苦,善太息,心脅痛不能轉側,……”。肝與膽相表里,肝脈布脅肋,膽脈循脅里,過季脅,說明脅痛與肝膽的關係甚為密切。故循經取穴,取瀉本穴治療氣滯、血瘀以及肝膽疾患引起的脅肋痛效果均佳。《雜病穴法歌》載有:”脅痛只須陽陵泉“。我在臨床上根據辯證施治的原則,在下列三型的脅肋痛中主要運用陽陵泉穴治療,尚可輔用其它腧穴。

1. 瘀血脅痛

瘀血脅痛者取瀉陽陵泉外,可輔以血會膈俞,配三陰交以活血。跌仆損傷者,尚可取阿是穴。諸穴相伍有通經活絡,行血祛瘀之功。

2. 肝鬱脅痛

肝鬱脅痛者取瀉陽陵泉通調氣機外,尚輔肝之原穴太沖感肝之募穴期門,以疏肝理氣。諸穴相任共奏疏肝解郁、通絡止痛之功。

直刺0.8~1.2寸。可灸。

刺法:直刺或斜向下刺1~1.5寸,深刺可達3.5-4.5寸,透陰陵泉(注意從脛骨後方刺,避免骨折),局部酸脹,有麻電感向下放散。

其他人也問了

陽陵泉穴在哪裡?

陽陵泉是什麼?

陽溪穴在哪裡?

什麼是極泉穴位?

陽陵泉是筋之會穴,主治「筋病」,如《黃帝內經.靈樞》提到:「……筋急,陽陵泉主之。」《難經·四十五難》提到:「筋會陽陵泉」。可以治療各種筋骨的疾病,特別是下肢筋病,具有舒筋和壯筋的作用。

凹陷處經氣象流水入合深似泉,故名「陽陵泉」)又名筋會、陽陵、陽之陵泉;是足少陽之脈所入為合的合上穴,為筋之會穴。 歷代 針灸 醫家 將之列為要穴,亦與其主治有關。