搜尋結果

2024年4月3日 · 受傷:1,155人. 失蹤:3人 (新加坡籍2、德國籍1) [21] [22] 2024年花蓮地震 發生於當地時間4月3日上午7時58分09秒 [23] , 震央 位於 台灣 花蓮縣 近海,芮氏規模達到 ML 7.2, 震源深度 為15.5公里,並在 花蓮縣 秀林鄉 和平村觀測到 中央氣象署地震分級 中最大 震度 6 ...

22.97°N 120.71°E. / 22.97; 120.71. 影響地區. 臺灣 台南縣 、 高雄縣. 最大烈度. 6級 [1] ,6弱 (2020年新制) [2] 傷亡. 96傷0死(傷者分佈:台南市53、嘉義市27、高雄市15、嘉義縣1) [3] 2010年高雄地震 或 甲仙地震 ,是 台湾 地震 災害事件,发生于當地时间2010年3月4日8时18 ...

2024年1月1日 · 参考资料. 2024年能登半岛地震. 42种语言. 大陆简体. 工具. 若非特别注明,本条目所有时间皆为 东九区 标准时间( UTC+9 )。 主震及相关前震和余震分布图( 地图数据 )(数据来源: 日本气象厅 ) 2024年能登半岛地震的观测点烈度图(日本气象厅绘制) 2024年能登半岛地震 , 日本气象厅 命名为 令和6年能登半岛地震 (日语: 令和6年能登半島地震/れいわろくねんのとはんとうじしん Reiwa-roku-nen Noto-hantou Jishin *?

- 地震的原因

- 地震波

- 地震帶

- 地震災害

- 主要地震

- 地震測報

- 地震前兆

- 地震防止

- 常見名詞

構造地震

由於地殼運動引起地殼岩層斷裂錯動而發生的地殼震動,稱為地震。由於地球不停地運動變化,從而從地殼內部產生巨大地應力作用。在地應力長期緩慢的作用下,造成地殼的岩層發生彎曲變形,當地應力超過岩石本身能承受的強度時便會使岩層斷裂錯動,其巨大的能量突然釋放,形成構造地震,世界上絕大多數地震都屬於構造地震。全世界百分之九十的地震都屬於此類型。因為岩層受到二地殼之間互相推擠的力量,岩層因受力而產生形變,直到地應力大於岩層本身所能承受的力時,岩層發生斷裂放出地震波,造成地震。 著名的「彈性反彈理論(Elastic Rebound Theory)」即是說明此現象。

火山地震

由於火山活動時岩漿噴發衝擊或熱力作用而引起的地震,稱為火山地震。火山地震數量較小,數量約占地震總數的7%左右[來源請求]。地震和火山通常存在關聯。火山爆發可能會激發地震,而發生在火山附近的地震也可能引起火山爆發。一般而言,影響範圍不大。在地底的壓力過大所造成的火山爆發,岩漿上湧所造成的地面震動。

陷落地震

由於地下水溶解可溶性岩石(如石灰岩),或由於地下採礦形成的巨大空洞,造成地層崩塌陷落而引發的地震,稱為陷落地震。這類地震約占地震總數的3%左右[來源請求],規模也都比較小。

根據彈性回跳理論,造成地震的原因是岩石中斷層的破裂。當斷層破裂時,兩側的岩體會相對移動並釋放出累積的能量。雖然其中大部分的能量都在克服摩擦力中損失為熱能,但是剩下的部分則轉換為動能,並以彈性波的形式散發出去,這些波稱為地震波。地震波是地震的直接表現,因此,研究地震波的到來時間、大小、振動方式等,就可以了解一個地震的發生時間、大小、發生機制等,進而研究地震。 在地球物理學上,由於地震波具備物理上實體波的特性,因此,地震波在穿越不同介質時,便有機會發生折射、反射及全反射。當許多波疊加在一起時,還有機會發生共振,並產生駐波。換句話說,研究地震波,除了了解地震本身外,還可以一窺地球內部堂奧。因為地球很大,挖深井等直接方法研究內部構造效果有限,因此分析地震波是目前人類最常用的地球物理方法。 地震波主要...

地震的地理分布受一定的地質條件控制,具有一定的規律。地震大多分布在地殼不穩定的部位,特別是板塊之間的消亡邊界,形成地震活動活躍的地震帶。全世界主要有三個地震帶: 1. 環太平洋地震帶:包括南、北美洲太平洋沿岸,阿留申群島、堪察加半島,千島群島、日本列島,經台灣再到菲律賓轉向東南直至紐西蘭,是地球上地震最活躍的地區,集中了世界80%以上的地震。本帶是在太平洋板塊和北美洲板塊、歐亞板塊、印度洋板塊的消亡邊界,南極洲板塊和美洲板塊的消亡邊界上。 2. 歐亞地震帶:大致從印度尼西亞西部,緬甸經中國橫斷山脈,喜馬拉雅山脈,越過帕米爾高原,經中亞細亞到達地中海及其沿岸。本帶是在歐亞板塊和非洲板塊、印度洋板塊的消亡邊界上。本地震帶約集中全世界15%的地震。 3. 中洋脊地震帶:包含延綿世界三大洋(即太平洋...

地震是地球上主要的自然災害之一。地震產生的地震波可直接造成建築物的破壞甚至倒塌;破壞地面,產生地面裂縫,塌陷等;發生在山區還可能引起山體滑坡,雪崩等;而發生在海底的地震則可能引起海嘯。餘震會使破壞更加嚴重。地震引發的次生災害主要有建築物倒塌,山體滑坡,土壤液化,海嘯以及管道破裂等引起的火災,水災和毒氣洩漏等。此外當傷亡人員屍體不能及時清理,或污穢物污染了飲用水時。

歷史記錄中傷亡最嚴重的地震是1556年1月23日發生在中國陝西的嘉靖大地震,有超過83萬人喪生。當時這一地區的人大多住在黃土山崖里挖出的窯洞里,地震使得許多窯洞坍塌造成大量傷亡。1976年發生在中國唐山的唐山大地震死亡了大約242,769到655,237人,被認為是20世紀死亡人數最多的大地震。 1960年5月22日的智利大地震是地震儀測得規模最高的地震,地震矩規模達Mw 9.5。該地震釋放的能量大約是規模第二高的1964年耶穌受難日地震的兩倍。規模最高的10大地震都是大型逆衝區地震,其中2004年印度洋大地震由於引發後續的海嘯,是歷史上死亡人數最多的地震之一,共30萬人死亡。

早在中國東漢時期,張衡就發明了地動儀,並於134年記錄到隴西大地震,但只是對地震發生後的一種記錄儀器,並不能對地震有任何預測。長期以來,人類一直嘗試著預報地震,以便在地震發生之前做好準備,減小地震災害損失。一般認為科學的地震預報應對一次地震發生的時間、地點和規模作出較為準確的判斷。但由於地球內部活動的複雜性以及人類對此缺乏有效監測手段和預報模型,時至今日,地震預報技術尚不完善,成功的例子很少,地震預報仍是當今世界科學的一大難題。 中國首次成功預報的地震是1975年2月4日發生在中國遼寧海城的芮氏7.3地震。由於頻繁的前震與地震先兆,中國的地震部門在震前數小時正式發布了臨震預報,當地政府及時採取了防護措施,疏散了大量居民。據信這次成功的預報避免了數萬人的傷亡。 在中國1976年7月28日凌晨,...

地震目前仍無法準確預測發生時間,但通常地震發生之前都會有一些自然現象,特別是較大的地震發生之前的各類異常現象。分為宏觀前兆和微觀前兆。前者可以由人的感覺器官直接覺察,如動植物、地下水等的異常以及地光、地鳴等。後者不能被人的感覺器官直接覺察,需用專業儀器才能測出,如地形變、地磁場、重力場、地溫梯度、地應力的異常與氡氣異常等。對地震前兆的觀察和監測仍是地震臨短期預報的重要手段。

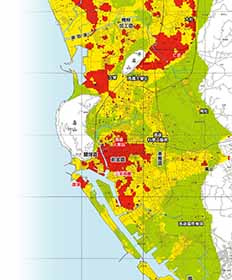

地震發生時,關鍵是保持清醒的頭腦,正確的防護對於保證生命安全,減少人員傷亡是至關重要的。通常可能造成危險的是比較強烈的近震。近震常以上下顛簸開始,振動較為明顯,應迅速逃生。逃生應遵循就近躲避的原則,注意保護頭部。關閉煤氣,可暫時躲避在堅實的家具下,注意避開外牆體,玻璃窗等薄弱部位,並且可以使用枕頭、被子等物,或直接用雙手保護頭部。躲避在堅固的家具下能防護掉落物。主震過後,應迅速撤至戶外,高層人員應儘量避免乘坐電梯。在室外可跑向比較開闊的空曠地區躲避,避免聚集在高層建築及高壓輸電線下方。如在山區還要注意山崩和滾石,可尋找地勢較高處躲避。地震中被埋在廢墟下的人員,若環境和體力許可,應設法逃生。如無力脫險...震央:震源的正上方。震源在地面上的垂直投影歡迎您參考 來 。 台灣的地震分布. 這是一個關於 台灣 歷史上主要 地震 的列表,台灣位在 地震 活躍區 環太平洋火山帶 中, 菲律賓海板塊 和 歐亞板塊 交界上。 菲律賓海板塊以每年平均82mm朝西北碰撞 歐亞板塊 [1] ,造成台灣地震頻繁。 台灣地震帶 [ 編輯] 台灣 地震帶 主要有三:西部地震帶、東部地震帶及東北部地震帶 [2] 。 西部地震帶 [ 編輯] 西部地震帶包括整個台灣西部地區,主要係因為板塊碰撞前緣的斷層作用而引發地震活動,震源深度較淺,由於人口稠密,因此大地震容易造成災情。 東部地震帶 [ 編輯] 東部地震帶係直接肇因於菲律賓海板塊與歐亞板塊碰撞所造成,地震頻率高,震源深度較淺 [3] 。 東北部地震帶 [ 編輯]

假玄武玻璃 - 维基百科,自由的百科全书. 目录. 隐藏. 序言. 形成. 地震斷層. 滑坡. 衝擊結構. 參考文獻. 假玄武玻璃. 在Rochechouart撞擊構造中形成的假玄武玻璃. 假玄武玻璃 (英語: Pseudotachylyte )是一種粘性玻璃狀或非常細粒的岩石,以礦脈形式出現,其包裹體通常是圍岩的碎片。 假玄武玻璃通常是深色的;外觀呈玻璃狀,因其外觀類似 玄武玻璃 而得名。 通常其 玻璃質 由排列成放射狀和同心圓的非常細顆粒組成。 有時玻璃質亦有 淬火 紋理 [1] [2] 。 假玄武玻璃的化學成分和局部岩石化學成分有關。 斷層的摩擦、大規模滑坡或撞擊過程亦能形成假玄武玻璃。 許多研究人員經常將假玄武玻璃定義為通過熔融而形成的岩石 [3] 。

有地震考古學者稱,能登半島附近有多處斷層,而其中幾處開始活躍,這可能是2023年石川地震的餘震 [96]。 假 消息 有關地震的假消息在X等社交媒體平台上傳播。[97] [98] 錯誤引用2023年11月印度尼西亞水下地震的畫面 [99],2011年東北地震和2016年熊 ...