搜尋結果

$120☆追星☆ 特價A299暴風耳環(1個)ASMAMA正品 韓國進口Big Bang權志龍GD太妍 少女時代 時尚 感性☆ 追星 ☆

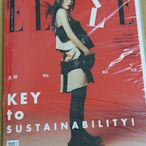

$120☆追星☆ 特價A299暴風耳環(1個)ASMAMA正品 韓國進口Big Bang權志龍GD太妍 少女時代 時尚 感性☆ 追星 ☆ $39全新裸本【ELLE 她雜誌】中文版 4月號/2023 第379期 封面人物-太妍◤Aim the Snail◢

$39全新裸本【ELLE 她雜誌】中文版 4月號/2023 第379期 封面人物-太妍◤Aim the Snail◢ $31153色9⃣3⃣9⃣albe 939 g連帽T恤運動套裝太妍著款莎莎好物壬辰服飾

$31153色9⃣3⃣9⃣albe 939 g連帽T恤運動套裝太妍著款莎莎好物壬辰服飾 $422MIMI 電視原聲帶O.S.T.(CD)太妍,鐘鉉,藝聲,MAX昌珉 天凱唱片正版·Yahoo壹號唱片yahoo壹號唱片

$422MIMI 電視原聲帶O.S.T.(CD)太妍,鐘鉉,藝聲,MAX昌珉 天凱唱片正版·Yahoo壹號唱片yahoo壹號唱片![允兒潤娥秀英Tiffany太妍泰妍潔西卡Jessica徐玄SUNNY少女時代韓版封面HIGH CUT 寫真期刊-全新現貨 允兒潤娥秀英Tiffany太妍泰妍潔西卡Jessica徐玄SUNNY少女時代韓版封面HIGH CUT 寫真期刊-全新現貨]() $3390允兒潤娥秀英Tiffany太妍泰妍潔西卡Jessica徐玄SUNNY少女時代韓版封面HIGH CUT 寫真期刊-全新現貨tina韓日影音-可超取-請看關於我

$3390允兒潤娥秀英Tiffany太妍泰妍潔西卡Jessica徐玄SUNNY少女時代韓版封面HIGH CUT 寫真期刊-全新現貨tina韓日影音-可超取-請看關於我![☻☺黑色現貨☺☻正韓SEOUL PALETTE太妍歐膩家小米奇拼接蕾絲洋裝 ☻☺黑色現貨☺☻正韓SEOUL PALETTE太妍歐膩家小米奇拼接蕾絲洋裝]() $1050☻☺黑色現貨☺☻正韓SEOUL PALETTE太妍歐膩家小米奇拼接蕾絲洋裝ThE ShOpPiNg

$1050☻☺黑色現貨☺☻正韓SEOUL PALETTE太妍歐膩家小米奇拼接蕾絲洋裝ThE ShOpPiNg![太妍 訂製手機殼SONY XP、Z3+、Z5、C4、C3、M4、C5、XZ、XU、XA Ultra Note 5/4/3 太妍 訂製手機殼SONY XP、Z3+、Z5、C4、C3、M4、C5、XZ、XU、XA Ultra Note 5/4/3]() $300太妍 訂製手機殼SONY XP、Z3+、Z5、C4、C3、M4、C5、XZ、XU、XA Ultra Note 5/4/3~ City Go~

$300太妍 訂製手機殼SONY XP、Z3+、Z5、C4、C3、M4、C5、XZ、XU、XA Ultra Note 5/4/3~ City Go~![✈️預購-正韓🇰🇷//太妍歐膩//POLO明線拉鍊短洋 ✈️預購-正韓🇰🇷//太妍歐膩//POLO明線拉鍊短洋]() $1195✈️預購-正韓🇰🇷//太妍歐膩//POLO明線拉鍊短洋MAY

$1195✈️預購-正韓🇰🇷//太妍歐膩//POLO明線拉鍊短洋MAY![少女時代 Girls Generation - The Boys【台版個人海報 : 太妍/泰妍 tae yeon taeyeon】全新!免競標 少女時代 Girls Generation - The Boys【台版個人海報 : 太妍/泰妍 tae yeon taeyeon】全新!免競標]() $250少女時代 Girls Generation - The Boys【台版個人海報 : 太妍/泰妍 tae yeon taeyeon】全新!免競標樂神網

$250少女時代 Girls Generation - The Boys【台版個人海報 : 太妍/泰妍 tae yeon taeyeon】全新!免競標樂神網![❤小心機 B1266【金色_三環鑽啞鈴款耳環】(單個 鈦鋼) 泰妍 耳針 太妍 少女時代 (韓國ASMAMA同款) ❤小心機 B1266【金色_三環鑽啞鈴款耳環】(單個 鈦鋼) 泰妍 耳針 太妍 少女時代 (韓國ASMAMA同款)]() $88❤小心機 B1266【金色_三環鑽啞鈴款耳環】(單個 鈦鋼) 泰妍 耳針 太妍 少女時代 (韓國ASMAMA同款)❤小心機 Heart Love

$88❤小心機 B1266【金色_三環鑽啞鈴款耳環】(單個 鈦鋼) 泰妍 耳針 太妍 少女時代 (韓國ASMAMA同款)❤小心機 Heart Love![Girls' Generation少女時代韓國絕版Run Devil Run專輯海報-允兒潤娥蒂芬妮俞利潔西卡太妍泰妍 Girls' Generation少女時代韓國絕版Run Devil Run專輯海報-允兒潤娥蒂芬妮俞利潔西卡太妍泰妍]() $4600Girls' Generation少女時代韓國絕版Run Devil Run專輯海報-允兒潤娥蒂芬妮俞利潔西卡太妍泰妍tina韓日影音-可超取-請看關於我

$4600Girls' Generation少女時代韓國絕版Run Devil Run專輯海報-允兒潤娥蒂芬妮俞利潔西卡太妍泰妍tina韓日影音-可超取-請看關於我![【時間工廠】CASIO BABY-G 少女時代代言 太妍配戴 粉黑 BA-111-4A2 (4 4A) 【時間工廠】CASIO BABY-G 少女時代代言 太妍配戴 粉黑 BA-111-4A2 (4 4A)]() $2740【時間工廠】CASIO BABY-G 少女時代代言 太妍配戴 粉黑 BA-111-4A2 (4 4A)時間工廠 全館現貨請直接下標

$2740【時間工廠】CASIO BABY-G 少女時代代言 太妍配戴 粉黑 BA-111-4A2 (4 4A)時間工廠 全館現貨請直接下標

藤原 妍子 (ふじわら の けんし/きよこ、 994年 4月〈 正暦 5年3月〉- 1027年 10月16日 〈 万寿 4年 9月14日 〉)は、 日本 の第67代 天皇 ・ 三条天皇 の 皇后 ( 中宮 )。. 別名 枇杷殿皇太后 。. 藤原道長 の次女。. 母は 源倫子 。. 同母の兄弟に 頼通 ...

藤原 遵子(ふじわら の じゅんし(のぶこ)、天徳元年(957年) - 寛仁元年6月1日(1017年6月27日))は、平安時代中期、関白藤原頼忠の次女。母は代明親王(醍醐天皇皇子)の娘厳子女王。円融天皇中宮。別名は四条宮。同母弟妹に公任、諟子(花山天皇 ...

- 概要

- 経歴

- 国宝・御堂関白記

- 官歴

- 系譜

- 関連作品

- 参考文献

- 外部リンク

関白・藤原兼家の息子に生まれるが、道隆・道兼という有力な兄に隠れ、一条朝前半まではさほど目立たない存在だった。しかし、兼家の死後に摂関を継いだ兄たちが相次いで病没すると、道隆の嫡男・伊周との政争に勝って政権を掌握。さらに、長徳2年(995年)長徳の変で伊周を失脚させ、左大臣に昇った。 一条天皇には長女の彰子を入内させ皇后に立てる。次代の三条天皇には次女の妍子を中宮とするが、三条天皇とは深刻な対立が生じ、天皇の眼病を理由に退位に追い込んだ。長和5年(1016年)彰子の産んだ後一条天皇の即位により天皇の外祖父として摂政となる。早くも翌年には摂政を嫡子の頼通に譲り後継体制を固めるも、引き続き実権を握り続けた。寛仁2年(1018年)後一条天皇には三女の威子を入れて中宮となし、「一家立三后」(一家三后...

生い立ち

村上朝末の康保3年(966年)摂関家の流れを汲む、藤原兼家の五男として生まれる。村上朝の実力者であった祖父の右大臣・藤原師輔(九条流の祖)は既に天徳4年(960年)に没しており、師輔の兄にあたる藤原実頼(小野宮流の祖)が左大臣として太政官の首班に立っていた。 道長の母は摂津守・藤原中正の娘である時姫。兼家は色好みで多数の妻妾を抱えていたが、時姫は道隆・道兼・超子・詮子・道長の三男二女を産んでおり、正室として扱われていたとみられる。幼少期、道長は中正の家で過ごしたと想定されるが、どのように育ったかは全くわからない。中正の父は才識に富む能吏として清和朝から光孝朝にかけて活躍し中納言に昇った藤原山蔭。山蔭の学問を疎かにしない家風が保たれていたと思われる中正の家で、道長の人並み以上の才学が培われたか。なお、長兄の道隆は13歳年上であったため中正の家で一緒に過ごした期間は短かったはずだが、5歳上の道兼や4歳上の詮子とはある程度の期間一緒に暮らしていたと想定される。 円融朝初頭の天禄元年(970年)摂政太政大臣に昇っていた藤原実頼が没すると、摂関は円融天皇の外戚である九条流に移り、師輔長男の...

青年期

天元3年(980年)道長は従五位下に初叙。天元6年(983年)侍従、永観2年(984年)2月に右兵衛権佐に任ぜられる。 同年6月に円融天皇は花山天皇(冷泉天皇の皇子)に譲位し、春宮には円融天皇の女御となっていた詮子所生の懐仁親王が立てられた。花山朝に入ると、天皇の外叔父である若い藤原義懐が急速に台頭。践祚に伴い蔵人頭に補せられると、早くも翌永観3年(985年)には従二位・権中納言に進む。義懐は政治を領導するようになると、荘園整理や貨幣流通の活性化など革新的な政策を進め、関白・藤原頼忠らとの確執を招いた。 寛和2年(986年)既に58歳になっていた藤原兼家は外孫・懐仁親王の早期の即位を望んで、前年に女御・藤原忯子を喪って悲嘆に暮れていた花山天皇の退位を画策。兼家は三男の蔵人左少弁・道兼に花山天皇を唆させて内裏から連れ出し出家・退位させてしまった。この際に、道長は天皇の失踪を関白・頼忠に報告する役割を果たしている(寛和の変)。 花山天皇出家の翌日には直ちに幼い懐仁親王が践祚し(一条天皇)、兼家は外祖父として摂政に任じられる。執政の座に就いた兼家は息子らを急速に昇進させ、道長も同年中に...

伊周との争い

正暦元年(990年)正月に正三位に叙せられる。5月に兼家は病気のため出家し(7月に薨去)、長男の道隆が摂関を継いだ。道隆は摂関の地位に就くと子女を宮廷・政界に急速に進出させ始める。同年10月に父・兼家の喪中にもかかわらず、長女の定子を前代未聞の四后並立[注釈 2]として世の反感を買いながら一条天皇の中宮に立后。この強引な行為に対して、藤原実資は「驚奇少なからず」「皇后四人の例、往古聞かざる事也」と記した。ここで、道長は中宮大夫に任ぜられるが、喪中の件と強引な道隆のやり方を良しとせずに敢えて中宮定子のもとに参らず、世間から気丈なことであると賞賛されている。道長は、正暦2年(991年)権大納言、正暦3年(992年)従二位に叙任される。しかし、道隆は嫡男の伊周を後継者に擬して強引に昇進させていき、正暦5年(994年)には道長を凌いで弱冠21歳で内大臣に引き上げた。藤原実資はこれに対しても「父の権力への執着の現れ」と断じている。 同年冬頃から道隆は飲水病(糖尿病)により体調を崩し、長徳元年(995年)に入っても体調は回復しなかった。2月に辞表を提出し、3月には道隆が病気の間に限って伊周に...

道長の33歳から56歳にかけての日記は『御堂関白記』(『法成寺摂政記』)と呼ばれ、自筆本14巻、書写本12巻が京都の陽明文庫に保存されている。誤字・当て字が随所に散らばり、罵言も喜悦の言葉も素直に記してある。当時の政治や貴族の生活に関する超一級の史料として、1951年(昭和26年)に国宝に指定された。また、2011年5月、ユネスコの「世界の記憶」への推薦が決定した。

※ 特に指示の無い限り『公卿補任』の記載による。()は新暦換算での日付。新暦はユリウス暦で換算。 1. 天元3年(980年) 1.1. 1月7日(1月27日):従五位下に叙位 2. 天元5年(982年) 2.1. 1月10日(2月6日):昇殿を許される 3. 天元6年(983年) 3.1. 1月27日(3月14日):侍従に任官 4. 永観2年(984年) 4.1. 2月1日(3月6日):右兵衛権佐に転任 4.2. 4月14日(5月17日):禁色を許される 4.3. 4月28日(5月31日):東宮(のちの花山天皇こと、師貞親王)昇殿を許される 5. 寛和2年(986年) 5.1. 2月8日(3月20日):昇殿を許される 5.2. 6月23日(8月1日):一条天皇践祚により、あらためて昇殿を許さ...

父:藤原兼家 - 右大臣藤原師輔の三男母:藤原時姫 - 摂津守藤原中正の娘正室:源倫子 - 左大臣・源雅信の娘。妻:源明子 - 左大臣・源高明女、盛明親王養女主人公もしくは主要キャラクターの作品のみ記載。 小説 1. 永井路子『この世をば』(新潮社、1984年) 2. 平岩弓枝『平安妖異伝』『道長の冒険 平安妖異伝』(新潮社、2000年・2004年) 3. 谷恒生『安倍晴明-陰陽宮』(小学館文庫、2000年 - 2002年) 4. 高山由紀子『源氏物語 悲しみの皇子』(文庫題『源氏物語 千年の謎』)(角川書店、2010年/角川文庫、2011年)映画化・漫画化された。 5. 鳥越碧『萌がさね 藤原道長室明子相聞』(講談社、1996年/講談社文庫、2000年) 漫画 1. 瀧波ユカリ『あさはかな夢みし』(講談社、2014年 - 2017年) 映画 1. 『紫式部』(1939年、演:浅香新八郎) 2. 『大江山酒天童子』(1960年、演:小沢栄太郎) ...

北山茂夫『藤原道長』〈岩波新書〉1970年。ISBN 978-4004130963。山中裕『藤原道長』吉川弘文館〈人物叢書〉、2008年。ISBN 4642052437。倉本一宏『一条天皇』吉川弘文館〈人物叢書〉、2003年。ISBN 978-4642052290。土田直鎮『日本の歴史 5 王朝の貴族』〈中公文庫〉1973年(原著1965年)。ISBN 4122000610。『摂関期古記録データベース』国際日本文化研究センター(『御堂関白記』の読み下し文を公開)『藤原道長』 - コトバンク藤原清輔 (太皇太后宮大進)・ 平経盛 (太皇太后宮亮). 宮廷女房. 待宵の小侍従. テンプレートを表示. 藤原 多子 (ふじわら の まさるこ)は、 近衛天皇 の 皇后 。. 次いで 二条天皇 の后となり「二代の后」と呼ばれた。. 父は 徳大寺公能 で、母は 藤原 ...

藤原 彰子(ふじわら の あきこ/しょうし、988年〈永延2年〉- 1074年 10月25日〈承保元年10月3日〉)は、日本の第66代天皇・一条天皇の皇后(中宮)。 後一条天皇、後朱雀天皇の生母(国母)、女院。 院号は上東門院(じょうとうもんいん)。大女院(おおにょいん)とも称された。

藤原 嬉子(ふじわら の きし/よしこ、寛弘4年1月5日(1007年 1月26日) - 万寿2年8月5日(1025年 8月30日))は、摂政 藤原道長の六女。 母は源倫子。 尚侍。第69代後朱雀天皇の東宮妃、第70代後冷泉天皇生母。 贈 皇太后。同母の兄弟に頼通・教通、上東門院彰子・妍子・威子。

誕生 大同4年(809年) 崩御 貞観13年9月28日(871年 11月14日) 陵所 後山階陵 別称 五条后 氏族 藤原氏(北家) 父親 藤原冬嗣 母親 藤原美都子 配偶者 仁明天皇 子女 文徳天皇 女御宣下 天長10年(833年)11月 皇太夫人 嘉祥3年4月17日(850年 6月1日) 立后