搜尋結果

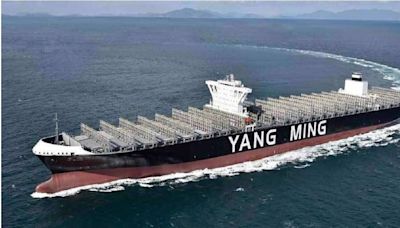

陽明海運 (ようめいかいうん、ヤンミン・マリン、 繁体字: 陽明海運股份有限公司 、 英語: Yang Ming Marine Transport Corporation )は、 台湾 の大手 コンテナ船 運送会社・ 海運会社 。. 本社は 中華民国 (台湾) 基隆市 にある。. 陽明海運は 1972年 12月28日 に設立 ...

UST-台湾連合大学システム. 脚注. 出典. 外部リンク. 国立陽明交通大学 (こくりつようめいこうつうだいがく、 英語: National Yang Ming Chiao Tung University )は、 台北市 北投区 立農街二段155号、 新竹市 東区 大学路1001号に本部を置く 台湾 の 国立大学 。 2021年 創立、 2021年 大学設置。 大学の略称 は 陽明交大 、 陽交大 、NYCU。 陽明交大の前身は理工系名門 交通大 と医学系名門 陽明大 で、合併後、台湾に6校しか残っていない指定国立研究大学の一つとなった。 キャンパス. 陽明キャンパス - 陽明大学の代表的なキャンパスである。 (台北市北投区立農街二段155号 )

萬海航運(ワンハイこううん 繁体字:萬海航運股份有限公司 英語:Wan Hai Lines Limited)は、中華民国(台湾)の海運企業。 事業規模で長栄海運、陽明海運に次ぎ台湾国内で3位、世界では第11位となる国際海運業者である。 なお、名称は萬海海運(Wan Hai Sipping)とも称され、日本では英称から ...

概要. 大別して4種類が確認されている『枕草子』の写本系統の内、随想・類想・回想章段が混在した状態の雑纂本と呼ばれる系統の一つ。 跋文(あとがき)の後に、跋文に登場する 源経房 と作者・ 清少納言 の孫に当たる 橘則季 の経歴が記されており、それに続けて 1228年 (安貞2年)3月付の 耄及愚翁 (もうぎゅうぐおう) [1] と名乗る人物による以下の奥書が記されている。 本云 往事所持之荒本紛失年久 更借出一両之本令書留之 依無證本不散不審. 但管見之所及勘合舊記等注付時代年月等 是亦謬案歟. 安貞二年三月 耄及愚翁 在判. (写本には以下のように記されている) かつて所持していた粗雑な写本を無くしてから、久しく年月が経った。

朝礼服の王守仁. 王守仁(『晩笑堂竹荘画伝』より). 王 陽明 (おう ようめい、 成化 8年 9月30日 ( 1472年 10月31日 ) - 嘉靖 7年 11月29日 ( 1529年 1月9日 ))は、 中国 明 代の 儒学者 ・高級官僚。. 諱 は守仁、 字 は伯安、 号 は陽明子 [注釈 1 ...

陽明学 (ようめいがく)は、 中国 の 明 代に、 王陽明 がおこした 儒教 の一派で、 孟子 の 性善説 の系譜に連なる。 陽明学という呼び名は日本で明治以降広まったもので、それ以前は 王学 といっていた。 また 漢 唐 の 訓詁学 や 清 の 考証学 との違いを鮮明にするときは、 宋明理学 と呼び、同じ理学でも 朱子学 と区別する際には 心学 あるいは 明学 、 陸王学 ( 陸象山 と王陽明の学問の意)ともいう。 西洋では朱子学とともに 新儒学 ( 英: Neo-Confucianism)に分類される。 形骸化した朱子学の批判から出発し、時代に適応した実践倫理を説いた [1] 。 心即理 、 知行合一 、 致良知 の説を主要な思想とする [1] 。 陽明学以前.

陽明文庫蔵近衛基熙筆源氏物語 (ようめいぶんこぞうこのえもとひろひつげんじものがたり)は、 源氏物語の写本 。 現在陽明文庫に所蔵されている 近衛基熙 による書写本であることからこのように呼ばれる [1] 。 概要. 近衛基熙 による全帖一筆の書写本であり、54帖の揃い本として現在陽明文庫に所蔵されている。 元禄 13年9月27日( 1700年 11月7日)に若菜上から書写を開始し、 宝永 元年5月25日( 1704年 6月26日)に 夢浮橋 巻をもって書写を終了。 同日 桐壷 から校合を開始、宝永2年9月16日( 1705年 11月2日)に夢浮橋巻までの一通り校合を終えている。 その後も 正徳 3年5月10日( 1713年 6月2日)までさまざまな形で校合を繰り返している。