搜尋結果

$1天使惡魔角力場 防火門 (逃生出口專用防火門)天使惡魔角力場

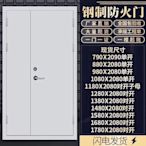

$1天使惡魔角力場 防火門 (逃生出口專用防火門)天使惡魔角力場 $1786防火門廠家直銷鋼制木質防火門甲級乙級丙級定制全國包驗收-特價享受養生的年輕人

$1786防火門廠家直銷鋼制木質防火門甲級乙級丙級定制全國包驗收-特價享受養生的年輕人 $9999999【鴻運】HY-86862防火門組.大門.玄關.隔間門.逃生門.F60A防火認證◎各類防火門歡迎洽詢 !LuckyShop【鴻運】藝術門專賣店

$9999999【鴻運】HY-86862防火門組.大門.玄關.隔間門.逃生門.F60A防火認證◎各類防火門歡迎洽詢 !LuckyShop【鴻運】藝術門專賣店 $1天使惡魔角力場 飯店日租式套房防火門 套房出租 (套房短期出租專用防火門)天使惡魔角力場

$1天使惡魔角力場 飯店日租式套房防火門 套房出租 (套房短期出租專用防火門)天使惡魔角力場![防火門 防火門]() $8500防火門Y1379256778

$8500防火門Y1379256778![2018.09.19實品完工照~天使惡魔角力場~防火門 依個人需求訂製的商品,提供不同的尺寸或顏色、圖案供買方選擇 2018.09.19實品完工照~天使惡魔角力場~防火門 依個人需求訂製的商品,提供不同的尺寸或顏色、圖案供買方選擇]() $12018.09.19實品完工照~天使惡魔角力場~防火門 依個人需求訂製的商品,提供不同的尺寸或顏色、圖案供買方選擇天使惡魔角力場

$12018.09.19實品完工照~天使惡魔角力場~防火門 依個人需求訂製的商品,提供不同的尺寸或顏色、圖案供買方選擇天使惡魔角力場![方塊百貨-五金 易速防火門灌漿機膩子粉真石漆噴塗料電動多功能門窗註漿機神器-服務保障 方塊百貨-五金 易速防火門灌漿機膩子粉真石漆噴塗料電動多功能門窗註漿機神器-服務保障]() $14228方塊百貨-五金 易速防火門灌漿機膩子粉真石漆噴塗料電動多功能門窗註漿機神器-服務保障方塊

$14228方塊百貨-五金 易速防火門灌漿機膩子粉真石漆噴塗料電動多功能門窗註漿機神器-服務保障方塊![小號【25-35kg】黑色 門弓器 自動關門器 閉門器 防火門 液壓緩衝門弓器 小號【25-35kg】黑色 門弓器 自動關門器 閉門器 防火門 液壓緩衝門弓器]() $478小號【25-35kg】黑色 門弓器 自動關門器 閉門器 防火門 液壓緩衝門弓器購物中心折價券

$478小號【25-35kg】黑色 門弓器 自動關門器 閉門器 防火門 液壓緩衝門弓器購物中心折價券![多克斯閉門器doormax樓宇門防火門90度dmg2-3h 多克斯閉門器doormax樓宇門防火門90度dmg2-3h]() $872多克斯閉門器doormax樓宇門防火門90度dmg2-3hY0137815117

$872多克斯閉門器doormax樓宇門防火門90度dmg2-3hY0137815117![快樂屋HappyHouse【特惠】6寸重型加厚304不鏽鋼脫卸鉸鏈 大門6寸合頁 旗型鉸鏈 防火門合頁 快樂屋HappyHouse【特惠】6寸重型加厚304不鏽鋼脫卸鉸鏈 大門6寸合頁 旗型鉸鏈 防火門合頁]() $393快樂屋HappyHouse【特惠】6寸重型加厚304不鏽鋼脫卸鉸鏈 大門6寸合頁 旗型鉸鏈 防火門合頁快樂屋Happy House

$393快樂屋HappyHouse【特惠】6寸重型加厚304不鏽鋼脫卸鉸鏈 大門6寸合頁 旗型鉸鏈 防火門合頁快樂屋Happy House![可開發票量大優惠凱博利閉門器液壓緩沖小大中號061自動不65KG防火門關門器 可開發票量大優惠凱博利閉門器液壓緩沖小大中號061自動不65KG防火門關門器]() $393可開發票量大優惠凱博利閉門器液壓緩沖小大中號061自動不65KG防火門關門器新北奇趣嚴選

$393可開發票量大優惠凱博利閉門器液壓緩沖小大中號061自動不65KG防火門關門器新北奇趣嚴選![【鍇業門窗】不鏽鋼鐵皮屋、不銹鋼鋼構樓承板、防火門《免費丈量、估價》♥ 安心賣家♥ 【鍇業門窗】不鏽鋼鐵皮屋、不銹鋼鋼構樓承板、防火門《免費丈量、估價》♥ 安心賣家♥]() $88888【鍇業門窗】不鏽鋼鐵皮屋、不銹鋼鋼構樓承板、防火門《免費丈量、估價》♥ 安心賣家♥鍇業不銹鋼門窗

$88888【鍇業門窗】不鏽鋼鐵皮屋、不銹鋼鋼構樓承板、防火門《免費丈量、估價》♥ 安心賣家♥鍇業不銹鋼門窗

防火戸 (ぼうかど)は、 建築基準法 に規定される 防火設備 の一種。 法令上は「防火戸」が正式名称であるが、一般には 防火扉 と呼ばれることもある。 シャッター 形式の場合は 防火シャッター と呼ばれるが、法令上はこれも防火戸の一種である。 通常は人の 通行 が可能であるが、 火災 時に火炎の貫通を防止できるように設計されている。 このため、火災被害の防止に重要な役割を果たす。 種類. 防火戸には2種類存在し、それぞれ求められる性能が異なる。 防火設備としての防火戸. 建築基準法第2条第9項の2ロで規定される「防火設備」に該当するものは、かつては「乙種防火戸」と呼ばれたものであり、閉鎖時に通常の火災時における火炎を有効に遮るもの、と定義されている。

火除地 (ひよけち)とは、 江戸幕府 が 明暦 3年( 1657年 )の 明暦の大火 をきっかけに 江戸 に設置した防火用の 空地 [1] 。 広義では、同様の趣旨を持った 街路 である 広小路 なども含まれる。 このため、狭義の火除地を 火除明地 (ひよけあきち)と呼んで区別する場合もある。 概要. 江戸の急速な発展により 火災 の危険が増大したとして、その 延焼 防止のために火除地を作る構想は早くから存在したとされているが、実際に実行されたのは 明暦の大火 (1657年)による甚大な被害の後であった。 同大火後に焼け跡5ヶ所を火除地に充てた他、以後も主として 江戸城 への類焼を防止する観点から江戸城の北西側を中心に少しずつ増やされて 享保 年間には13ヶ所にも増大された。

耐火建築物 (たいかけんちくぶつ)とは、 建築基準法 における概念である。. 通常の 火災 時の 火熱 に対し、主要構造部が非損傷性と延焼防止の性能をもち、火災の規模によっては一部を修繕すれば再利用できるような建築物で、 建築基準法 第2 ...

防火地域 (ぼうかちいき)とは、 都市計画法第9条 21項において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」 として、また、 建築基準法 および同法施行令において具体的な規制が定められた地域である。 概要. 補助的 地域地区 の一として、特に住宅密集地における火事対策を講じる地区として指定されるが、 用途地域 の内外を問わず指定することができる。 規制内容としては、延面積が100平方メートルを超える建築物については 耐火建築物 としなければならない。 また、延面積が100平方メートル以下の建築物については、3階建て( 地階を含む )以上の建築物については耐火建築物としなければならない。

潜り戸 (くぐりど)は主たる門扉に付属していて高さが低く頭を下げて通る門戸 [1] [2] 。. 城門 [3] や寺や民家の門、防火扉 [4] の小さい扉、 茶室 の 躙り口 など。.

準防火地域 (じゅんぼうかちいき)とは、 都市計画法第9条 20項において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」 として、また、 建築基準法 および同法施行令において具体的な規制が定められた地域である。 概要. 規制内容はおおむね 防火地域 よりも緩やかとなっている。 延面積が1500平方メートルを超える建築物、あるいは4階建て(地階を除く)以上の建築物については 耐火建築物 としなければならない。 また、延面積が1500平方メートル以下で、500平方メートルを超える建築物については耐火建築物または 準耐火建築物 としなければならない。

歴史. 平安時代 は「うだち」といったが、 室町時代 以降「うだつ」と訛った。 本来は梁(うつばり)の上に立てる小さい柱のことを言ったが、そののち、自家と隣家との間の屋根を少し持ち上げた部分を「うだつ」と呼ぶようになった。 桃山時代に描かれた 洛中洛外図屏風 にはうだつのある 長屋 が描かれている。 桃山時代 から 江戸時代 初期にかけては木製のうだつが存在するなど、当初は防火壁と言うよりも屋根が強風で飛んだりするのを防ぐ防風の意味合いや、また装飾的な意味合いが強かった [1] 。 構造として、隣家と接するケラバ( 切妻屋根 の両端)部分の壁を少し持ち上げ、独立した小屋根を乗せたものを「うだつ」と呼ぶようになった(本うだつ)。