搜尋結果

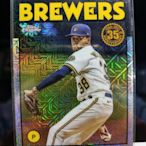

$20威猛新人王DEVIN WILLIAMS精美一張~20元起標(A7)卡好運

$20威猛新人王DEVIN WILLIAMS精美一張~20元起標(A7)卡好運 $100Devin Williams 2020 Topps Update Series #U-113GEorGE

$100Devin Williams 2020 Topps Update Series #U-113GEorGE $302021 topps series 2 Devin Williams 特卡Y1559791263

$302021 topps series 2 Devin Williams 特卡Y1559791263 $202021 topps series 2 Devin Williams 釀酒人隊,銀箔亮卡Y1559791263

$202021 topps series 2 Devin Williams 釀酒人隊,銀箔亮卡Y1559791263![2021 topps series 2 Ronald Acuna JR + Devin Williams 特卡合售 2021 topps series 2 Ronald Acuna JR + Devin Williams 特卡合售]() $302021 topps series 2 Ronald Acuna JR + Devin Williams 特卡合售Y1559791263

$302021 topps series 2 Ronald Acuna JR + Devin Williams 特卡合售Y1559791263![威猛新人王DEVIN WILLIAMS新人RC簽名卡一張~1750元起標(B2) 威猛新人王DEVIN WILLIAMS新人RC簽名卡一張~1750元起標(B2)]() $1750威猛新人王DEVIN WILLIAMS新人RC簽名卡一張~1750元起標(B2)卡好運

$1750威猛新人王DEVIN WILLIAMS新人RC簽名卡一張~1750元起標(B2)卡好運![2014 MLB Bowman Chrome 1st Devin Williams /500 Auto 2014 MLB Bowman Chrome 1st Devin Williams /500 Auto]() $12502014 MLB Bowman Chrome 1st Devin Williams /500 AutoY5866556016

$12502014 MLB Bowman Chrome 1st Devin Williams /500 AutoY5866556016![2024 Topps Big League 249 Devin Williams閃卡 2024 Topps Big League 249 Devin Williams閃卡]() $452024 Topps Big League 249 Devin Williams閃卡就愛球員卡

$452024 Topps Big League 249 Devin Williams閃卡就愛球員卡![2021 Topps Chrome Devin Williams Future Stars Refractor #FS-10 Brewers 2021 Topps Chrome Devin Williams Future Stars Refractor #FS-10 Brewers]() $502021 Topps Chrome Devin Williams Future Stars Refractor #FS-10 BrewersQeester

$502021 Topps Chrome Devin Williams Future Stars Refractor #FS-10 BrewersQeester

2016年10月12日 · 近年來在台灣發生的隨機殺人事件中,犯案者反常的精神狀態常成為議論焦點,他們是否裝病脫罪的疑慮,並未隨著悲劇結束、人犯羈押就消失。 今年殺害內湖女童小燈泡的王景玉,以及去年犯下北投文化國小女童割喉案的龔重安,近日分別進入一審與二審階段,《報導者》從法庭現場的觀察與記錄,探討現階段圍繞在司法與精神/心理鑑定的議題。 在重重法警戒護下,王景玉坐在被告席一角,藍色T恤下的胸骨、肩胛突出,形容枯槁,長達3小時的庭審過程,除了最後以模糊、遲滯的語調向被害者家屬道歉,並稱想出去賺錢,請求法官輕判,大半時間都兩眼空洞地呆坐。

2019年4月13日 · 第一代抗精神病劑是1950年代初期才被研發的藥物,距離現在也不過是60幾年前,才有治療精神病的藥物出現。 在此之前,思覺失調症因為沒有藥物可供治療,精神病患者所接受到的處置方式千奇百怪、甚至飽受折磨。 西方的精神醫學史上,約西元前4世紀的 希波克拉提斯 (Hippocrates)的年代,認為精神疾病如同其他身體疾病一樣,是由自然因素所引起,且需要醫學的治療。 到了中古黑暗時期,受到宗教的影響,認為精神錯亂乃是魔鬼附身的現象,當時會把病人用火燒死,或用棍子打,企圖為之驅魔,或用烤紅的鐵棒燒病人的前額,想使病人恢復理智,有些甚至在病人頭部開個小洞,想放出污濁之氣,希冀以此來治癒病人。 在無技可施之後,也只好將病人長期關在療養院中,以鐵鏈鏈住,這是精神醫學的黑暗時代。

2019年3月24日 · 由林君陽執導、金鐘編劇呂蒔媛執筆、大慕影藝製作,這部10集的電視劇從一場無差別殺人事件為起點,延伸出加害者家庭、受害者家庭,各自在巨大的黑暗創傷中蹣跚前進、追尋稀微希望之光的故事。 第一集,賈靜雯、溫昇豪飾演的受害者家屬,和陳妤飾演的加害者家屬,在電視新聞台狹路相逢,把立場對立的兩方拋入慣於製造立場的新聞場域中。 《我們與惡的距離》像是一把鋒銳的手術刀,在所謂正義的表面劃出一道又一道的縫隙來,每個人心中竄流不息的小奸小惡如膿血汩汩流出。 我們與惡,若即若離。 即時媒體氾濫、鄉民正義當道,當我們轉開電視收看劣質新聞、或在臉書留言辱罵的那一刻,我們與惡沒有距離。 法庭上是否總是鐵證如山? 死刑判決是否沒有瑕疵? 槍響的那一刻,我們與惡沒有距離。

- 「薇薇安・邁爾現象」 挑戰了攝影專業?

- 她的攝影語言:注重形式、恪守現代主義

- 她的吸引力:對攝影的執念

- 為什麼感覺薇薇安・邁爾比較「真」?

- 結語

「薇薇安・邁爾現象」凸顯了攝影在專業上脆弱的本質。按照蘇珊・桑塔格(Susan Sontag)的觀點,攝影的風格與專業本身就是很模糊的。「如果一隻貓都能拍出大師的風格(桑塔格語)」,那一個素人拍出厲害的照片一點也不奇怪。 這樣並不見得是攝影的劣勢,它說明了攝影不同於其它藝術之處。大多數的藝術都仰賴長期的訓練、以精通某種媒材技藝,可是攝影在拍攝過程中高度仰賴機械,所以很難將藝術性建立在技藝之上,只是這件事長期被現代主義攝影家所掩蓋。攝影家如史蒂格利茲(Alfred Steiglitz)強調攝影的構圖、暗房的沖印,紙張的選擇乃至於裝裱,無非就是要證明攝影是很需要技術的(或是掩蓋攝影本身的反技藝)。一直要到觀念藝術出現之後,攝影這種「非藝術性」才又被提出來。 觀念藝術家眼中,攝影的非藝術性,是讓藝...

我們進一步討論薇薇安・邁爾攝影的形式。大多數她的照片都充滿所謂「攝影語言」,譬如照片前方刻意安排前景,照片中事物的關係經營,照片光影的層次。這些無非說明了薇薇安・邁爾是有在經營照片的,只是沒有透過一個專業的系統來學習這些技能。 事實上,比起很多後現代攝影作品,譬如傑夫・昆斯(Jeff Koons)、 理查德・普林斯(Richard Prince),薇薇安・邁爾在「畫面上」看起更加的專業,這是因為我們對於攝影專業的想像,常常還是停留在現代主義的標準之上。 薇薇安・邁爾的特殊之處是出於一種資料的匱乏,我們感覺她好像不自覺讓攝影給予她意識ㄧ樣。 薇薇安・邁爾的價值,終究只能在現代主義攝影當中成立。如果放進當代攝影,這樣的作品並不太具有討論的可能。主要原因是,對比於照片框內複雜的形式構成,照片方框之...

薇薇安・邁爾真正吸引我的,是她對於拍照的執念,這不禁讓我想起了加里・維諾格蘭(Garry Winogrand),他曾經說過,他喜愛拍照,是因為喜愛事物在照片之中看起來的樣子,他一生留下的照片據說超過500萬張。 表面上,這兩者的照片風格全然不像。加里的街道像是不停擾動的河流,而薇薇安・邁爾是讓街道固定下來、成為她自己的小小櫥窗;可是他們有一點是相近的,他們ㄧ生都拍攝大量的照片。 由於我們對於薇薇安・邁爾的生平比較欠缺了解,所以我們只能從加里去理解這種「症狀」。他曾經說,他沒有辦法一天不拍照片,如果不拍,他感覺世界好像停止。這是一種幾近於強迫症的信念,彷彿他不相信眼前的真實是活生生的,而是要將這個真實囊括在照片之中,他才能感覺其中的生命力。觀看薇薇安・邁爾的照片也會感受這樣的執念,她並不是為了...

相較於薇薇安・邁爾是否具有專業上的爭論,多數人應該都不會否認他的照片比較「真」。但其實「真」(authenticity)是一個模糊的概念,它包含了幾個特徵:對象在照片當中的地位、作者內心的表露、拍攝過程中相對缺少安排(pure photography)、作者的在場等等。 薇薇安・邁爾的照片看似符合第一個特徵,她的照片總是有很明顯的對象,而不會是一個抽象的圖式。但是如前所述,薇薇安・邁爾的照片同時充滿攝影語言(形式),這在某種程度上降低了對象的角色;就第二點而言,薇薇安・邁爾並未透露太多內心的情感,這可能是因為她關心的是事物在照片之中的樣子,而不是透過照片反思、呈現內心的狀態;第三點來說,薇薇安・邁爾確實以抓拍居多,幾乎沒有擺拍的照片,所以理論上,照片裡面的人應該是最自然的狀態。但是實際上,我...

薇薇安・邁爾的「業餘」與「真」引發了我們對於藝術專業的挑戰與攝影本真性的回顧,但也是最後一眼了。因為當代的我們,多少都已經為一種後現代思維所浸染,不相信有真正中性、純粹的照片,或至少認為真實是一個變動的過程,一種權力的產物。如果我們有足夠的資料(幸好沒有),我們就可以討論她是否有受到當時的攝影與文化潮流所影響。而說到對於藝術專業的挑戰,薇薇安・邁爾也不像觀念藝術與後現代攝影如此激進。如前所述,她挑戰了專業養成的必要性,但並沒有否定現代主義所設下的照片標準。 或許這就是她最貼近一般人的地方,那就是沒有將一切發展到極致,包括平凡也是。我想起我曾經觀看一個遊民攝影展,熱切地期待他們拍出底層的社會。可是我在現場看到的,卻是與一般人一樣的照片,拍攝花海與夕陽。他們其實就是一般人,薇薇安・邁爾也是如此,...

2020年7月18日 · 演員羅賓.威廉斯(Robin McLaurin Williams)在2014年自殺後,女兒潔爾妲(Zelda Williams)在推特上遭到網路酸民霸凌,他們將她父親的死歸咎於她,還上傳陰森森的竄改照片,說那是羅賓斯的屍體。

2021年11月8日 · 佛羅里達大學社會學教授威廉.馬西格里奧(William Marsiglio)鼓吹讓更多男性選擇像克里斯一樣的職業,在對男性青年工作者的研究中,馬西格里奧列出他的期待: