搜尋結果

2018年5月1日 · 作者 劉仕傑. 2018-05-01. 圖片來源:天下資料,陳德信攝。 創立於2015年,在關注台灣島內東南亞移工議題的新創非營利組織One-Forty(中文為「社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會」),在宣傳小摺頁封面上,用斗大的字印著瑞士知名作家Max Frisch的話: 「我們要的是勞動力,來的卻是人。 我特地上網查了這句話的英文:We asked for workers. We got people instead. 一句話點出了台灣移工議題的核心。 政治人物沒人在乎,移工議題誰注意? 移工議題在台灣並不是一個受歡迎的公共議題。 所謂「受歡迎」,並不是說不重要。 相反地,正因為太重要,牽涉到許多台灣人雇主的利益及台灣長期的文化,移工議題對政客來說可說是吃力不討好。

- 國際、國族、政治

- 記錄這30年來的移民移工

- 在台灣的東南亞導演們

- 持續挑戰尖銳議題

- 例外之人與例外之地

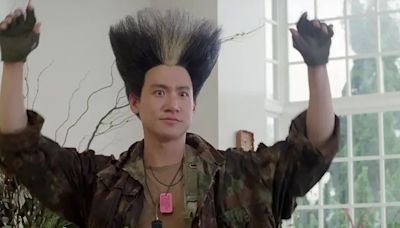

我印象中名氣最大的東南亞主題電影(美國藍波的越戰影片不在討論範圍),是朱延平導演的《異域》,電影改編自作家柏楊的泰緬孤軍小說《異域》。 從沒去過泰緬邊境的柏楊,在1961年的《自立晚報》連載半虛構的〈血戰異域十一年〉專欄,而後集結為《異域》一書。1990年,原本就半真半假的「原著」,變身為更有戲劇效果、影響範圍更大的電影。這讓真正的「孤軍」氣炸了,除了在《金三角國軍血淚史》中撰文駁斥之外,還集資在《青年日報》刊登半版廣告,抗議電影內容與史實不符(異域/他鄉:從《異域》談認同與選擇,高上雯)。然而一般觀眾才不管這麼多呢,只要情節扣人心弦、場面夠大、卡司夠強(劉德華、庹宗華、柯俊雄等等當時一線明星),片子照樣大賣。 《異域》的片尾主題曲《亞細亞的孤兒》,也有一串曲折漫長的身世。《亞細亞的孤兒》是...

1989年,政治經濟轉型中的台灣正式開放外籍移工,成千上萬的婚姻與勞動移民湧入。在文學界和影視圈尚未意識台灣將不可逆地改變之前,與社會脈動同步的紀錄片工作者先打頭陣。 記者出身的紀錄片導演蔡崇隆,從2003年起接連推出「移民新娘三部曲」:名稱沒有懸念的《中國新娘在台灣》、記錄柬埔寨新住民的《我的強娜威》、記錄越南新住民的《黑仔討生活》。 公共電視也在2007年有了具體反應。公視總經理胡元輝以「落地台灣,姊妹同國」為號召,發起一連串新住民活動,並以不算是文學作品的《不要叫我外籍新娘》評論散文集為藍本,由梁修身導演拍攝八點檔連續劇《別再叫我外籍新娘》。 無奈,電視媒體沒這麼輕易讓東南亞與移民移工站到一席之地。我和夥伴們籌辦的東南亞語歌唱節目《唱四方》,2013年起勉強在主流頻道之外「台灣綜合台」...

在劇情片方面,最感人、耗資最大的一部電影,是英文補教名師李奇以兩位移工在台灣的跨國戀情為主軸、2009年所拍攝的《歧路天堂》。留美電影科班、返台後靠教英文賺錢的李奇,抵押了房產、借支了薪水,從泰國、印尼請來當地明星,把他的親身見聞與想像拍成電影,無奈叫好不叫座,或許反映了台灣主流社會對於移工的視而不見。 影視獎項倒是不怎麼「主流」。2007年,溫知儀導演以劇情片《娘惹滋味》獲得金鐘獎8項入圍、3大獎項,接著在2009年,以《片刻暖和》贏得金馬獎最佳創作短片。2010年,金馬獎最佳新導演獎的得主是馬來西亞籍導演何蔚庭,得獎作品是菲律賓移工的台北冒險喜劇《台北星期天》。2013年,金馬獎評審甚至將最佳劇情片這個最大獎,頒給描寫外籍幫傭與新加坡本地孩子糾結情感的《爸媽不在家》。 除了何蔚庭之外,幾...

截稿前夕,我趕快補課看了早該要看的兩部片子:《紅色》、《無主之子》。 片長半小時的《紅色》,改編自印尼移工撰寫的移民工文學獎得獎作品《紅色》,敘述一段移工與雇主之間的合情合理但不倫的戀情,2020年殺青。因為我就是移民工文學獎的主辦單位,所以熟知劇情,也就一直沒急著看這部同名影片(真是不應該啊)。 還記得《紅色》的導演劉純佑來找我談小說改編時,他還是個藝術大學的研究生,神情慎重嚴肅,舉止拘謹有禮。我問劉純佑,移民工文學獎的得獎作品很多,為什麼獨獨挑這篇呢?他說,他著迷於墮胎這個主題。喝,果然品味獨特。 只要有人願意拍攝與東南亞移民移工相關的影片,都是好事。當下台灣有百萬移民移工,加上過往30年來來去去的數百萬人,有太多故事沒有被記錄。劉純佑近期又拍攝了一齣短片《透明的孩子》,探討黑戶寶寶(移...

寫到這裡,原本以為整理得差不多了。不料同事提醒我,今年(2021年)金穗獎的最佳學生劇情片《入世》、最佳編劇《女兒牆》、最佳製片《貓與蒼蠅》,也都是移民移工相關題材。還漏了2020年吳郁瑩導演的作品《阿紫》,這部金馬獎最佳紀錄片我也還沒看。啊啊啊!補課補不完! 幾天之後,我得先去看「新銳」導演張騰元的首部電影長片《徘徊年代》,這也是以新住民為主角的影片。騰元其實並不「新銳」,他在7、8年前還是大學生的時候,就已經動手當導演了。當時還是學生的騰元到我任職的東南亞語文刊物《四方報》幫忙(後來還跟我們報社的編輯戀愛、結婚),畢業製作也是以新住民為主角的《焉知水粉》,沒料到的是,他以此為題挺進至今。 當年沒問騰元為什麼要挑選新住民的議題,但似乎也不必特地去問。畢竟人們一旦移動,就成了脫逸常軌的「例外...

2017年6月30日 · 你到底為誰辦事?為警隊?為黑社會?解殖時代下的香港人,想法多了,也更複雜了。回歸前大家聽候發落,只有去和留,以前不走,現在就留下;回歸之後,多了的想法卻是,留下了,但怎樣留?這正是劉德華和梁朝偉在片中思考的問題,香港人的問題。

2022年5月5日 · 記得在1980年代中,我為一份香港雜誌寫過一篇文章題為〈日本的香港微熱〉。當時的香港正逐漸成為亞洲最酷的城市,娛樂界都充滿活力。四大天王張學友、劉德華、黎明、郭富城還沒走紅之前,已經有張國榮、譚詠麟、梅艷芳、成龍等很多頂有個性的 ...

2016年7月1日 · 第一代孤軍為了讓整個族群擁有泰國身分,犧牲生命打泰共與苗共,就像電影《異域》中落草當馬幫的劉德華犧牲自己的情操令人動容;撰文時找到泰國華文媒體以「泰北國民黨村」為主題,描述這一群孤軍在泰北的生活,得知雷雨田將軍本名是張秉壽 ...

2018年3月8日 · 2018-03-08. 圖片來源:Shutterstock. 年輕人K跟我聊起二二八,關於中正紀念堂的未來,全台灣的中正路,慈湖兩蔣陵寢被學生潑漆及統促黨企圖闖蔡英文總統父親墓園,那有關轉型正義的種種。 我告訴他,要不要先說個外交官的故事? 1938年德國「水晶之夜」(Kristallnacht),納粹展開對猶太人的大規模迫害屠殺,全歐洲的猶太人驚慌奔走。 當時只要能獲得簽證離開歐洲,就能逃過納粹迫害,無奈當年7月在法國美麗小鎮Evian召開的「國際難民會議」,與會各國代表皆表示不願意接受猶太難民。 國際現實常常令人悲傷且不忍卒睹,當時,希特勒的立場其實是 「只要其他國家願意核發簽證或協助,他願意讓這些猶太人離開歐洲」。 換言之,各國政府只要願意核發這薄薄的一張紙,就能拯救無數人的身家性命。

2018年3月4日 · 作者 劉仕傑. 2018-03-04. 圖片來源:michael@flickr, CC BY 2.0. 2015年到2017年,我以二等秘書的身份被派駐至駐帛琉大使館。 出發之前,我對於這國家的認識粗淺有限。 只知道,帛琉是我們的友邦,是個很漂亮的太平洋島國,人口不多,物質生活很單純。 依稀就是一些模糊的認知。 我從來沒有想過,帛琉的故事會那樣動人,島上居民率真、質樸,用心交陪。 那是一個有著獨特魅力的島國。 沒造訪過,臉上拂不著太平洋的風,海洋的自信,跟南島民族的樂天之愛。 島上的愛恨情仇、家族政治、生老病死、愛慾糾葛,在小小的島被放至無限大,又在廣大無垠的藍色海洋被瞬間稀釋,隨著海豚背上吐出的水柱,一霎那之間回到自己的家。 這樣的魔力,直至今天回憶起,都還胸口澎湃,不知如何寫起。