胡漢民 相關

廣告

搜尋結果

$150hs47554351 胡漢民自傳 胡漢民 傳記文學 民國58年初版Y8029064882

$150hs47554351 胡漢民自傳 胡漢民 傳記文學 民國58年初版Y8029064882 $7000【二手】胡漢民 書法紙本精品立軸尺寸34×138厘米 字畫 書法 掛軸【珍寶齋】-2689珍寶齋

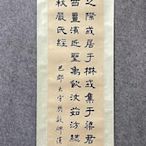

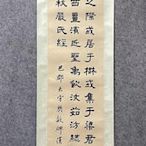

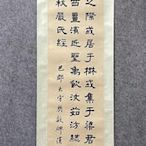

$7000【二手】胡漢民 書法紙本精品立軸尺寸34×138厘米 字畫 書法 掛軸【珍寶齋】-2689珍寶齋 $7000二手 胡漢民 書法,紙本精品立軸,尺寸34×138厘米老屋

$7000二手 胡漢民 書法,紙本精品立軸,尺寸34×138厘米老屋 $7000【二手】胡漢民 書法,紙本精品立軸,尺寸34×138厘米 字畫 掛畫 書法 【皇朝古玩】-1116皇朝古玩

$7000【二手】胡漢民 書法,紙本精品立軸,尺寸34×138厘米 字畫 掛畫 書法 【皇朝古玩】-1116皇朝古玩![【二手】民國時期-白釉胡漢民瓷像 老瓷器 擺件 古玩【廣聚堂】-1640 【二手】民國時期-白釉胡漢民瓷像 老瓷器 擺件 古玩【廣聚堂】-1640]() $80000【二手】民國時期-白釉胡漢民瓷像 老瓷器 擺件 古玩【廣聚堂】-1640廣聚堂

$80000【二手】民國時期-白釉胡漢民瓷像 老瓷器 擺件 古玩【廣聚堂】-1640廣聚堂![二手 胡漢民 書法,日本回流,紙本精品立軸,尺寸122×35厘米 二手 胡漢民 書法,日本回流,紙本精品立軸,尺寸122×35厘米]() $9000二手 胡漢民 書法,日本回流,紙本精品立軸,尺寸122×35厘米老屋

$9000二手 胡漢民 書法,日本回流,紙本精品立軸,尺寸122×35厘米老屋![【二手】老瓷器,民國時期-白釉胡漢民瓷像 古董 古玩 收藏 【同福客棧】-666 【二手】老瓷器,民國時期-白釉胡漢民瓷像 古董 古玩 收藏 【同福客棧】-666]() $80000【二手】老瓷器,民國時期-白釉胡漢民瓷像 古董 古玩 收藏 【同福客棧】-666同福客棧

$80000【二手】老瓷器,民國時期-白釉胡漢民瓷像 古董 古玩 收藏 【同福客棧】-666同福客棧![宮崎滔天家藏民國人物書札手跡全8卷涉及孫中山、胡漢民、蔣介石 宮崎滔天家藏民國人物書札手跡全8卷涉及孫中山、胡漢民、蔣介石]() $7024宮崎滔天家藏民國人物書札手跡全8卷涉及孫中山、胡漢民、蔣介石天福優選書店

$7024宮崎滔天家藏民國人物書札手跡全8卷涉及孫中山、胡漢民、蔣介石天福優選書店![辛亥著名人物傳記叢書:胡漢民 辛亥著名人物傳記叢書:胡漢民]() $411辛亥著名人物傳記叢書:胡漢民Y2385623623

$411辛亥著名人物傳記叢書:胡漢民Y2385623623![二手 胡漢民 書法,紙本精品立軸,尺寸34×138厘米 古玩 老物件 擺件【金善緣】963 二手 胡漢民 書法,紙本精品立軸,尺寸34×138厘米 古玩 老物件 擺件【金善緣】963]() $7000二手 胡漢民 書法,紙本精品立軸,尺寸34×138厘米 古玩 老物件 擺件【金善緣】963金善緣

$7000二手 胡漢民 書法,紙本精品立軸,尺寸34×138厘米 古玩 老物件 擺件【金善緣】963金善緣![胡漢民自傳(中國社會科學院近代史研究所民國文獻叢刊) 胡漢民自傳(中國社會科學院近代史研究所民國文獻叢刊)]() $365胡漢民自傳(中國社會科學院近代史研究所民國文獻叢刊)Y2385623623

$365胡漢民自傳(中國社會科學院近代史研究所民國文獻叢刊)Y2385623623![[ 廣緣-書畫 ] 胡漢民字畫 ** 可議價 ** [ 廣緣-書畫 ] 胡漢民字畫 ** 可議價 **]() $200000[ 廣緣-書畫 ] 胡漢民字畫 ** 可議價 **Y9762783973

$200000[ 廣緣-書畫 ] 胡漢民字畫 ** 可議價 **Y9762783973

2024年5月5日 · 臺灣正體. 工具. 胡漢民 (1879年12月9日—1936年5月12日),原名 衍鴻 , 字 展堂 , 號 不匱室主 , 廣東 番禺縣 人氏,原籍 江西 吉安府 廬陵縣 延福鄉青山村,中國近代民主革命家、政治家、理論家、書法家與詩人, 中國國民黨 元老和早期主要領導人之一,也是國民黨前期的右派代表人物之一 [註 1] 。 生平 [ 編輯] 任廣東都督時之胡漢民,攝於1912年左右. 雷蔭棠先生之墓碑,胡漢民書,碑文(落款)在 文化大革命 期間被破壞。 位於 黃花崗七十二烈士墓 。 胡漢民為 國立中山大學 校董之一,此乃工學院奠基。 1879年12月9日,出生於 廣東 番禺縣 ,胡家原籍江西廬陵,至其祖父到廣州做官,定居廣州。 父親輾轉於 博羅 、 茂名 、 德慶 等縣做幕僚。

胡漢民以精於隸書著名,與篆書的吳稚暉、楷書的譚延闓、草書的于右任等人,並譽為「民國四大書法家」。 胡漢民曾為廣州的海珠橋題寫了兩幅字稿,其中一幅由落成開始於橋上中跨鋼樑上懸掛至1949年,另一幅由時任廣州市長 劉紀文收藏

2020年3月29日 · 胡漢民是詩人、報人、政論家、哲學家,也是民國四大書法家之一(譚延闓精於楷書、于右任精於行書、吳稚暉精於篆書、胡漢民精於隸書)。胡漢民長期擔任孫文的幕僚長,長於運籌帷幄,也精通財政,主管革命黨人的度支部門不差分毫。

2024年5月5日 · 胡汉民以精于隶书著名,与篆书的吴稚晖、楷书的谭延闿、草书的于右任等人,并誉为“民国四大书法家”。 胡汉民曾为广州的海珠桥题写了两幅字稿,其中一幅由落成开始于桥上中跨钢梁上悬挂至1949年,另一幅由时任广州市长 刘纪文收藏

- 概觀

- 基本介紹

- 人物生平

- 主要成就

- 人物評價

- 個人作品

- 軼事典故

- 後世紀念

胡漢民(1879年12月9日—1936年5月12日),幼名胡衍鸛,後改名胡衍鴻,字展堂,晚號不匱室主,漢民是他在《民報》上發表文章時所用的筆名。出生於廣東番禺,祖籍江西吉安。中國近代民主革命家,中國國民黨早期主要領導人之一,也是中國國民黨前期右派代表人物之一。

光緒二十七年(1901年)中舉人。光緒二十八年(1902年)赴日本留學,光緒三十一年(1905年)9月加入中國同盟會,任《民報》主編,從此成為孫中山主要助手之一。孫中山逝世後主持編寫了《總理全集》。曾先後在南京臨時政府、中華革命黨、廣東非常大總統府及國民黨政府中擔任要職。曾任國民政府主席。

少年得志

光緒五年(1879年)十二月九日生於廣東番禺縣,祖籍江西廬陵縣延福鄉青山村人,累世務農,他祖父來粵做官遂落籍番禺(即廣州),父親靠當師爺(縣官幕僚)為生。隨父親到過博羅、高州等地,八歲那年,全家遷回廣州,在倉邊街(今倉邊路)附近租屋住下。胡漢民天資聰穎,十一二歲時,就已讀過《十三經》、《史記》等古籍,且“文俱斐然可觀”。十一歲時,其父去世,兩年後其母也病逝。 胡漢民從小能文能詩,十三歲時寫下種竹詩:“種竹北窗前,瀟瀟清香發。本以招涼風,反教蔽明月。”可惜在以後的幾年裡,一個哥哥及兩弟一妹也因疾病無錢就醫而早逝。這接連而至的不幸,使年幼的胡漢民倍感憂傷,以致成年後一直體弱多病。這一時期,胡漢民的人生觀發生很大變化,“從友愛的家庭中心的人生觀,一變而為冷酷的厭世觀”。為了維持生計,胡漢民十六歲便開始教書生涯。胡漢民邊教書邊自修,先後肄業於學海堂、菊坡、越華、粵秀等書院。認識了史堅如、左斗山等青年朋友,對康有為、孫中山有自己的見解,留下“早知康樂非山賊,漫信孫登是水仙”二詩句。 光緒二十四年(1898年),二十歲的胡漢民摒棄了“學而優則仕”的封建知識分子的“正途”,任廣州《嶺海報》記者,決心投身於改造社會的洪流之中。光緒二十六年(1900年),好友史堅如的殉難對胡漢民產生了很大的刺激,他以為“非遊學,無以與革命黨人謀,即個人學業,亦皆不足充所懷之志願”。這前後,胡漢民的人生觀發生了重大轉變,從“消極厭世觀”變化為“積極的救世觀”。 光緒二十七年(1901年),他中了舉人,次年與陳融之妹陳淑子結婚,住在德宣東路(今東風東路)太華坊莘桂里1號。是年胡漢民為人“操刀”(替人考試),得到六千多兩銀子。

東渡日本

光緒二十八年(1902年),胡漢民與吳稚暉等人東渡日本。由於他當時認為“從教育著手,使學界丕變,為達到目的之唯一法門”,於是入東京宏文學院速成師範科。不久,吳稚暉因保送自費留學生入成城學校一事與清朝公使鬧翻,被日本警察驅逐出境。胡漢民亦憤而退學回國。回國後,胡漢民積極實現其教育救國的初衷,先後擔任廣西梧州中學總教習及梧州師範講習所所長和香山隆都地方私立學校校長。但由於地方守舊勢力的阻撓,他兩次從教育入手進行救國活動的嘗試都失敗了。 光緒三十年(1904年)冬,他再次東渡日本,入日本法政大學速成法政科,系統地研讀政治學。同行的有汪精衛、朱執信、陳融等廣州人。期間,他還結識了廖仲愷。 光緒三十一年(1905年)七八月間,中國同盟會在日本成立時,廖仲愷、胡漢民剛好回國度假,得到訊息,他們馬上趕回日本,胡漢民夫婦和廖仲愷夫婦同租一屋居住。九月一日晚上,孫中山應邀到他們家,胡漢民第一次見到孫中山,他曾說孫中山光緒二十一年(1895年)領導的第一次廣州起義是“空前奇舉”。孫中山對自己學說的解釋完全征服了他。於是,胡漢民夫妻加上妹妹,與廖仲愷一同加入了中國同盟會。 胡漢民任評議部議員、書記部書記,主持編輯《民報》,批駁保皇和立憲思想。主編《民報》第1至5期,根據孫中山口授寫成《<民報>發刊詞》,先後在《民報》發表《民報之六大主義》、《告非難民生主義者》等文,與康、梁保皇派展開論戰,對孫中山思想多所闡發。

革命救國

光緒三十三年(1907年),胡漢民追隨孫中山,於新加坡、河內遍設革命機關,組織中國同盟會於中國華南發動的歷次起義中擔任籌餉、運械等工作。還參與黃岡、鎮南關起義。三月,孫中山被日本政府驅逐出境,胡漢民隨同孫中山到達越南河內。孫中山化名高達生,胡漢民化名陳同,租用河內甘必達街61號,策划起義。其後,孫中山和黃興在西南邊境發動多次武裝起義,胡漢民的主要任務是往返於河內、香港之間,任籌餉運械等工作。雲南河口起義失敗後,革命黨人的武裝起義暫時告一段落。胡漢民又把注意力轉向南洋,在華僑中宣傳革命思想。在新加坡,胡漢民以《中興日報》為陣地向保皇派的《南洋總匯報》展開論戰。 光緒三十四年(1908年)至宣統元年(1909年),赴新加坡主持《中興日報》,在《中興日報》上發表大批文章繼續批駁保皇派。先後任中國同盟會南洋支部長、南方支部長。在此期間,共撰寫了20餘篇文章斥責保皇派。駁斥保皇黨人的“革命召瓜分說”,指出革命後“民族奮興,中國以振則列強之窺伺為之寢滅,故曰革命可以弭瓜分之禍”。胡還連續寫了《駁總匯報論國會之趨勢》、《嗚呼!滿清所謂憲法大綱》等文,揭露清政府立憲的實質為“葆其專制之實”,其結果必然“使吾民如水益深如火益熱而已”。經過新加坡論戰後,革命思想在南洋華僑中迅速傳播,中國同盟會組織也得到迅速發展,各埠分會已有20餘處,同志達3000餘人。為了便於聯絡,光緒三十四年(1908年)秋在新加坡設立了同盟會南洋支部,胡任支部長。 宣統元年(1909年)十月,中國同盟會南方支部在香港成立,胡任支部長,與黃興、趙聲等策劃在廣州新軍中發動起義。宣統二年(1909年),還是革命黨人的汪精衛暗殺攝政王載灃失敗入獄,胡漢民為營救籌資,進了澳門賭博場,結果血本無歸。 宣統三年(1911年),廣州三二九起義前夕,胡漢民夫婦將女兒胡木蘭託付給一位老人照料,考慮到隨時有犧牲的可能,在一塊布上寫下了自己的名字、籍貫,縫在胡木蘭的衣服上,表示了置生死於度外的勇氣。四月參與黃花崗起義,為統籌部負責人之一。後來籌備廣州起義,失敗後回香港。11月,廣州獨立,11月9日,廣東光復後三天,胡漢民出任廣東軍政府大都督。12月,隨孫中山至南京,任中華民國臨時大總統府秘書長。期間,胡漢民堅決貫徹孫中山歷來的革命精神,他制訂了低薪制,規定總統府自秘書長以至錄事,每人月薪30元,宿食由政府供給,不分官級,一律平等,一掃清政府貴族官僚的腐敗習氣和等級特權。胡漢民是一個秘書型人才,在後勤等方面有很強的管理能力,得到了孫中山的充分肯定。孫中山把臨時大總統讓給袁世凱後,1912年4月底,孫、胡重回廣東,孫向臨時省議會建議讓胡儘快重任粵都督。中國同盟會改組為中國國民黨後任中國國民黨廣東支部長。 1913年六月,胡漢民被袁世凱免職,他兩次任廣東都督計一年零兩個多月。9月,孫中山開始在日本籌組中華革命黨。對入黨必須附從孫中山及每人加按指模等問題,國民黨內意見分歧很大,胡漢民則處於反對和贊成之間,持一種調和態度。1914年5月1日,胡漢民親書誓約,加入中華革命黨,在黨內編號是450號。不久,《民國》雜誌在東京創刊,胡漢民任總編輯。在發刊詞中提出了“改造國民性”的問題。指出中國近代一般國民的心理弱點是“保守而具惰性”,於是易為野心家所利用。為了救濟國民的惰性,“必須急圖民智、民德、民力的進步,務使國民對於錮蔽民智、敗壞民德、摧毀民力者,知有所擇而不致惘從”。此外,胡還以“去非”為筆名發表《亡國之外債》、《強有力之政府辯》等文,揭發袁世凱竊取民國名位,實質欲建帝制的野心。7月,中華革命黨正式成立後,胡漢民任政治部長,致力於反袁的宣傳工作。 1916年4月,胡漢民化名陳同榮從日本回到上海,協助陳其美領導上海的反袁鬥爭。袁世凱死後,胡漢民與廖仲愷往來於京滬間,代表孫中山與黎元洪、段祺瑞進行政治談判,並謀劃擴充北方黨務會議和聯絡國會議員。

參加起義

宣統二年(1910年)春,新軍起義失敗。同年十一月,孫中山在庇能(檳榔嶼)召開軍事會議,決定以新軍為主力,在廣州再發動一次大規模的武裝起義。會後,胡抱著“誓死必得款相助”的決心,全力以赴地投入籌款工作。這次籌款歷時三個多月,奔波於馬來亞、越南、泰國之間,倍受辛勞。宣統三年(1911年)二月初,回到香港參加統籌部工作,負責秘書科工作。四月二十七日,黃興在廣州發動起義。次日晨,胡和趙聲等人由香港趕到廣州,起義已失敗,胡立即返回香港,後往南洋、西貢等地活動。此間,胡情緒十分低落,並開始極力贊成從前曾堅決反對過的暗殺之舉,認為:“此不止為復仇計,亦為寒敵之膽而張吾軍。” 武昌起義的訊息傳到西貢後,胡漢民的低落情緒為之一振,立即率領一批要求從軍的青年華僑急赴香港。十一月九日廣東宣布獨立,胡被推為都督。1912年一月一日,中華民國南京臨時政府成立後,任總統府秘書長。在就任秘書長期間,胡一絲不苟,兢兢業業地工作,辦事作風果斷明快,對腐敗分子“不稍寬假”。但在“讓位”袁世凱問題上,胡力主“讓位”,且“力挽先生之意於內”,對孫中山的決策產生了消極的影響。孫中山辭去臨時大總統後,胡回廣州復任廣東都督。八月,同盟會改組為國民黨後,胡任廣東支部長。1913年三月的“宋教仁案”,是袁世凱向國民黨人進攻的信號。孫中山倡議起兵討袁,胡表示反對,主張法律解決。孫中山電促廣東獨立,胡“以時機未至拒之”。六月十四日,袁世凱免去胡廣東都督兼民政總長職,調為西藏宣撫使。不久,胡通電辭職。胡政治上受挫後,意志很消沉,聲稱從今以後將“與葉夏聲組織報館,決不再入政界,以受此無價值之毀譽也”。 “二次革命”失敗後,胡漢民追隨孫中山從上海乘船流亡日本。

廣東都督

1912年元旦,孫中山任中華民國臨時大總統。胡漢民作為總統府秘書長,僅34歲。章太炎說:“臨時政府成立以來,憲法未定,內閣既不設總理,總統府秘書官長,用真宰相矣。”他與孫中山同居一室,夜以繼日地工作,人有“第二總統”之稱。是年四月,南京臨時政府結束,隨孫中山回到17年未有踏足的廣州。歡迎民眾,萬人空巷。這次應孫中山之請,他出任了廣東都督兼民政長,根據孫中山“造成一模範省”的指示建設廣東。 1924年十一月,孫中山決意北上,讓胡漢民代行其大元帥職權,可見他對胡漢民是愈來愈信任。

哲學研究

1919年後,胡專心在上海創辦《建設》雜誌。1919年九月至1920年七月,胡在《建設》雜誌上共發表了10篇文章,致力於對唯物史觀的研究和宣傳。為了幫助讀者了解唯物史觀的基本內容,他從馬克思、恩格斯著作中摘譯出有關論述,寫成了《唯物史觀批評之批評》。胡在該文中對唯物史觀的意義和階級屬性作了正確的論述。胡稱讚唯物史觀道:“因為這個學說出而社會學、經濟學、歷史學、社會主義,同時有絕大的改革,差不多劃一個新紀元。”胡在介紹唯物史觀的基本觀點時,還駁斥了西方資產階級文人及伯恩施坦等修正主義者對馬克思主義的唯物史觀的種種非難。 胡不僅停留在宣傳唯物史觀的層面上,而且用它作為基本方法,對中國的哲學史、道德倫理、家庭婚姻進行分析和批判,得出了許多精闢的見解,在當時產生了積極的社會意義。

胡漢民是一個極其複雜多變的矛盾集合體,集中了中國資產階級的諸多二重性,交織著中國近現代尖銳、複雜、多變的社會矛盾,凝聚著時代風雲變幻的投影。(人民網評)

“抱道獨能堅,險阻半生完大命;救亡空有願,歸來萬里負初心。”(胡漢民生前自評)

“胡漢民先生為人,兄弟知之最深,昔與同謀革命事業已七八年,其學問道德均所深信,不獨廣東難得其人,即他省亦所罕見也。跡其平生之大力量、大才幹,不獨可勝都督之任,即位以總統,亦綽綽有餘。”“余與漢民論事,往往多所爭持,然余從漢民者十之八九,漢民必須從余者十之一二。”(孫中山評)

“胡漢民本質上仍是一個書生,在軍事上沒有什麼突出的才能。他對起義的貢獻,主要是籌款等方面,沒有參與過衝鋒陷陣。歷史上書生轉變為軍事家的比比皆是,但胡漢民跟著孫中山從事革命鬥爭20多年,一直是個書生型的人物。”“胡漢民很真誠,也很努力,希望按照孫中山三民主義的理念建設新廣東。在南京臨時政府成立後的各個省中,廣東在堅持三民主義方面是做得最好的。以胡漢民為都督、陳炯明為副都督的廣東軍政府,還有廣陽軍務處督辦朱執信、財政司長廖仲愷、警察廳長陳景華等同盟會骨幹。從省級軍政官員,到各縣縣長,基本由同盟會員擔任。其他省份那種立憲派、舊官僚掌握實權的情況,廣東基本上不存在。”(邱捷評)

個性春聯

1921年春節,胡漢民在自家門口寫了一對春聯:文明新世界,獨立大精神。前者是對新社會的期望,後一句則反映了胡漢民執著獨立的個性。

擅扣手令

1921年五月五日,孫中山當了非常大總統,胡漢民任總統幕僚長。一天,孫中山來到胡漢民的辦公室,順手打開一個公事箱,發現裡面有好幾份自己簽發的手令,滿面怒容,大聲斥責:“你竟然敢擅自扣發我的手令!”胡漢民始終凝神傾聽,待孫中山停下來後,他問:“先生還有其他的話要說嗎?”孫中山兩眼定定,高聲答:“沒有了!”只見胡漢民將那個公事箱反個底朝天,將扣下的孫的手令倒了一桌,逐封評論說,這是人事不當的任命,那是時機不合的調遣,胡漢民臉紅耳赤地辯解:即使是在專制時代,也有大臣封駁詔書,請皇帝收回成命的故事!先生還記得你在起草中華革命黨的誓詞也有“慎施命令”一條嗎?孫中山為之語塞,無奈地說:“說來說去還是你對,我說不過你。”胡漢民仍不罷休,說:“先生應該說一句‘你是對的’才合理。” 辦公室的氣氛越發緊張,此時牆上的大掛鐘響了起來,一個叫李宗黃的參議走過來圓場:“下班了,一起到太平館吃肥鴿,由我請客。”孫中山高興起來:“好啊,一齊去,不過該由我做東,因為今天是我的錯。”胡漢民笑著說:“太平館吃客多,太雜亂了,先生不宜。若先生真想吃,我讓太平館送外賣到司令部吧。”

避難汪宅

1925年孫中山在北京病逝。1925年六月二十七日,代大元帥胡漢民發布政府改組令,本以為自己有望執牛耳,誰知卻是汪精衛當選國民政府主席。升上寶座的汪精衛顧慮胡漢民的資望比自己高,一直找機會除掉胡漢民。1925年八月二十日早上8點,廖仲愷偕夫人何香凝乘車來到國民黨中央黨部(越秀南路89號)時,突遭槍手襲擊,送醫院後終告不治。廖的死轟動全國,政府成立了一個由汪精衛、許崇智和蔣介石組成的特別委員會。據查,廖案最大的嫌疑人是胡漢民的族弟胡毅生等人,時機來了,汪、蔣二人密謀藉口胡漢民是廖案的主謀,加以捕殺。 1925年八月二十五日晚上,由汪、蔣派遣的五十多個黃埔軍校學生軍直撲胡漢民家,並指示若“逃捕”即可就地處決。是夜胡漢民剛剛就寢,聽到門外嘈雜的聲音,趕緊下床,穿上衣服匆忙從後門逃出。因事出突然,跑到街上不知到哪裡是好,稍加思索,推測此事極有可能是與汪精衛有關,一時性起,直奔西華二巷的汪精衛家!汪精衛妻子陳璧君見胡漢民急裝而來,喘息未定,非常詫異。聽了胡漢民的一番訴說後,陳璧君怒不可遏,立即打電話給汪精衛,質問道:“胡先生究竟犯了什麼罪,你要派人深夜前去緝捕?”汪精衛正等待軍隊的訊息,以為胡漢民不是束手就擒便是被就地正法,振振有詞:“反動派就要捉,捉了就要殺!這樣做是大快人心!”陳璧君回望胡漢民一眼,低聲告訴說:“胡先生現在我們家裡。”汪精衛氣得擲下話筒。是夜,陳璧君怕生意外,讓胡漢民住了下來。 抓捕胡漢民的訊息不脛而走,廣州城被鬧得沸沸揚揚。汪精衛、蔣介石恐怕引起事端,暫將此事擱下。以後胡漢民在古應芬等人的保護下入住黃埔軍校,蘇聯,離開了這塊差點掉了性命的是非之地。

墓地

胡漢民墓位於廣州市天河區龍眼洞。建於1936年。原墓被毀,其上建了房子。1985年,廣州市人民政府在原墓東面三百米處另建新墓。 胡漢民在廣州去世後,原計畫安葬在南京中山陵,但其妻子以不方便為由不同意,於是國民政府就在龍眼洞(龍洞)撥了800畝地來安葬他。當時墓地在銀屏嶺獅山半山腰中興建,建於1936年,混凝土結構,後來抗日戰爭爆發,接著又是國共內戰,墓地並沒有正式竣工,還剩下很多石料在該處。 1949年新中國成立後,墓地被廣東省林業學校霸占,修墓石料均都占用。1960年代文化大革命期間墓被毀,上面建成一房子,把胡的墓穴壓著。1981年,胡漢民女兒胡木蘭托人囑咐妹妹胡綺霞向當局提議重建。中共中央審查三年後斷定胡漢民沒有殺害廖仲愷,重建計畫方獲批准。 當時是廣東省人民政府撥款七萬多元人民幣,由廣州市人民政府承建,在原墓東面300米處另建新墓,1985年八月七日竣工。其女不同意將其父棺木遷至新墓,故新墓實為空冢。新墓為外飾水洗石米的墓,坐東南向西北。當中高3米,一級護嶺。墓碑鐫刻“胡漢民先生之墓”七字。左前方建有“不匱亭”。右側為胡漢民夫人墓,墓碑中刻“先妣,陳太夫人墓”,下款署“民國三十五年”。整個墓園占地約1800平方米。墓砌有拱手及祭台,占地面積約1000平方米。

地名紀念

胡漢民逝世後,在民國的大部分時間裡,廣州市的北京路被稱作“漢民路”,以紀念胡漢民。台灣高雄市亦有漢民路。

胡漢民(1879-1936),字展堂,原名衍鴻,晚年別號「不匱室主」,廣東省番禺人。. 1905年加入同盟會,擔任「民報」編輯,辛亥革命後,歷任廣東都督、南京臨時政府總統府秘書長、廣東軍政府代理大元帥等要職。. 蔣中正(1887-1975),浙江省奉化人。. 1908年在 ...

胡漢民 (1879年12月9日—1936年5月12日),原名 衍鴻 , 字 展堂 , 號 不匱室主 , 廣東 番禺縣 人氏,原籍 江西 吉安府 廬陵縣 延福鄉青山村,中國近代民主革命家、政治家、理論家、書法家與詩人, 中國國民黨 元老和早期主要領導人之一,也是國民黨前期的 ...

其他人也問了

胡漢民是誰?

胡漢民是什麼派?

胡漢民為何被中國國民黨五屆一中全會選為中央常務委員會主席?

胡漢民墓在哪裡?

![[ 廣緣-書畫 ] 胡漢民字畫 ** 可議價 ** [ 廣緣-書畫 ] 胡漢民字畫 ** 可議價 **](https://s.yimg.com/fz/api/res/1.2/SCLtWYWswriGCRpCIG6aGw--~C/YXBwaWQ9c3JjaGRkO2ZpPWZpbGw7aD0xNDY7cT04MDt3PTE0Ng--/https://ct.yimg.com/xd/api/res/1.2/xJb_w_n7AmvKAjR7ASgvOw--/YXBwaWQ9eXR3YXVjdGlvbnNlcnZpY2U7aD00MDA7cT04NTtyb3RhdGU9YXV0bzt3PTIyNQ--/https://s.yimg.com/ob/image/2622721e-c503-43bd-9641-a04dd545e89d.jpg)