馬桶置物架 相關

廣告置物架推薦!產品規格齊全、承載力高,安裝方便,歡迎來電洽詢! 產品規格齊全、承載力高,安裝方便,歡迎來電洽詢!

什麼都能收乾淨!整齊生活怎能少了這款馬桶置物架,幫你省錢換居家大空間,立即挑選! 拯救混亂的家!人氣推薦無印風收納箱、質感置物架、廚房衛浴掛架、旅行收納袋限時下殺,快搶購!

搜尋結果

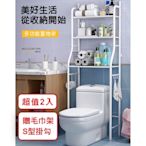

$1368【挪威森林】大容量三層馬桶置物架/浴室置物架(烤漆款)超值2入購物中心

$1368【挪威森林】大容量三層馬桶置物架/浴室置物架(烤漆款)超值2入購物中心 $820$999H&R安室家 多功能三層馬桶置物架TS16C購物中心折價券

$820$999H&R安室家 多功能三層馬桶置物架TS16C購物中心折價券 $476$580日簡約 馬桶收納置物架一個購物中心

$476$580日簡約 馬桶收納置物架一個購物中心 $815EZlife 免打孔雙層馬桶水箱置物架購物中心

$815EZlife 免打孔雙層馬桶水箱置物架購物中心![dayneeds 洗衣機架沖孔75x45x180cm(兩色) 沖孔層架/置物架/衛浴收納 dayneeds 洗衣機架沖孔75x45x180cm(兩色) 沖孔層架/置物架/衛浴收納]() $2608dayneeds 洗衣機架沖孔75x45x180cm(兩色) 沖孔層架/置物架/衛浴收納購物中心

$2608dayneeds 洗衣機架沖孔75x45x180cm(兩色) 沖孔層架/置物架/衛浴收納購物中心![【家適帝】免工具堅固耐用多層馬桶架 2入 (3層) 【家適帝】免工具堅固耐用多層馬桶架 2入 (3層)]() $869$1059【家適帝】免工具堅固耐用多層馬桶架 2入 (3層)購物中心

$869$1059【家適帝】免工具堅固耐用多層馬桶架 2入 (3層)購物中心![【VENCEDOR】2層-不銹鋼浴廁多功能落地收納架 洗手間馬桶架 收納架 洗衣機架 雜物架 衛浴收納 【VENCEDOR】2層-不銹鋼浴廁多功能落地收納架 洗手間馬桶架 收納架 洗衣機架 雜物架 衛浴收納]() $699【VENCEDOR】2層-不銹鋼浴廁多功能落地收納架 洗手間馬桶架 收納架 洗衣機架 雜物架 衛浴收納購物中心

$699【VENCEDOR】2層-不銹鋼浴廁多功能落地收納架 洗手間馬桶架 收納架 洗衣機架 雜物架 衛浴收納購物中心![《魔手坊》E-60x34x163馬桶置物架/空間收納/儲藏空間/收納架 《魔手坊》E-60x34x163馬桶置物架/空間收納/儲藏空間/收納架]() $799《魔手坊》E-60x34x163馬桶置物架/空間收納/儲藏空間/收納架魔手坊

$799《魔手坊》E-60x34x163馬桶置物架/空間收納/儲藏空間/收納架魔手坊![《魔手坊》E-高級馬桶置物架/空間收納/儲藏空間/收納架 《魔手坊》E-高級馬桶置物架/空間收納/儲藏空間/收納架]() $798《魔手坊》E-高級馬桶置物架/空間收納/儲藏空間/收納架魔手坊

$798《魔手坊》E-高級馬桶置物架/空間收納/儲藏空間/收納架魔手坊![【ikloo】多功能三層馬桶置物架 馬桶置物架 浴室置物架 TS16C 【ikloo】多功能三層馬桶置物架 馬桶置物架 浴室置物架 TS16C]() $660【ikloo】多功能三層馬桶置物架 馬桶置物架 浴室置物架 TS16C下標前請先用問與答詢商品謝謝

$660【ikloo】多功能三層馬桶置物架 馬桶置物架 浴室置物架 TS16C下標前請先用問與答詢商品謝謝![Ud-Life 生活大師 馬桶置物架 KD-9302 ~ 萬能百貨 Ud-Life 生活大師 馬桶置物架 KD-9302 ~ 萬能百貨]() $545Ud-Life 生活大師 馬桶置物架 KD-9302 ~ 萬能百貨萬能百能

$545Ud-Life 生活大師 馬桶置物架 KD-9302 ~ 萬能百貨萬能百能![【ikloo】頂天立地馬桶上置物架 馬桶置物架 浴室置物架TS190 【ikloo】頂天立地馬桶上置物架 馬桶置物架 浴室置物架TS190]() $660【ikloo】頂天立地馬桶上置物架 馬桶置物架 浴室置物架TS190下標前請先用問與答詢商品謝謝

$660【ikloo】頂天立地馬桶上置物架 馬桶置物架 浴室置物架TS190下標前請先用問與答詢商品謝謝

陸上自衛隊の装備品一覧 (りくじょうじえいたいのそうびひんいちらん、 英: List of JGSDF Equipment )は、 陸上自衛隊 が保有している装備品の一覧である。. なお、当項目においては現在は退役して使用されていない装備、および試作のみに終わった装備も ...

水上艦艇用機関銃架(遠隔操作型)は主として省人化、省力化及び隊員の安全確保の観点から採用されたもので、海上自衛隊は、既存の 12.7mm機関銃 を自動化したものと位置付け、従来と同等の運用が行われるものとしている。

キレネのシモン (Simon)は 新約聖書 の 共観福音書 に登場する男性。. イエスの十字架を担いで歩いたことで知られる。. 共観福音書 すべてにその名が現れるシモンは キレネ (現代のアフリカ北部)の出身で エルサレム に巡礼に来ていたと思われる ...

- 遺跡保存の経緯

- 遺跡の概要

- 出土遺物

- 遺構

- 遺跡整備の方針

- 「観光施設」としての遺跡と有料化

- アクセス

- 関連項目

- 外部リンク

この地に遺跡が存在することは江戸時代から既に知られていた。山崎立朴が弘前藩の諸事情を記した『永禄日記』(えいろくにっき、館野越本)の元和九年(1623年)正月二日条に多量の土偶が出土したことが記録されているほか、菅江真澄の紀行文『栖家の山』(すみかのやま)の寛政八年(1796年)四月十四日条に、三内の村の古い堰が崩れた場所から、瓦や甕、土偶のような破片が見つかったことが記録されている。 本格的な調査は新しい県営野球場を建設する事前調査として1992年から行われた。その結果、この遺跡が大規模な集落跡とみられることが分かり、1994年には直径約1メートルの栗の柱が6本見つかり、大型建物の跡とも考えられた。これを受け同年、県では既に着工していた野球場建設を中止し、遺跡の保存を決定した。 その後、資...

八甲田山から続く緩やかな丘陵の先端に位置し、標高は約20メートルで、遺跡は約40ヘクタールの広大な範囲に広がっている。集落は住居、墓、捨て場、大型掘立柱建物、掘立柱建物、貯蔵穴、墓・土坑墓、粘土採掘穴、盛り土、道路などが、計画的に配置されている。 この遺跡は現在の敷地から、広場を囲むように住居が造られた環状集落であると見られることもあるが、住居が非同心円状に機能別に配置されているところから見て、それとは異なる形式であると考えられる。現在の遺跡の環状構造はかつて野球場建設の際、その敷地が円形であった跡であり、遺跡とは関係ないものである。 遺跡には、通常の遺跡でも見られる竪穴建物、高床倉庫の他に、大型竪穴建物が10棟以上、約780軒にもおよぶ建物跡、さらに祭祀用に使われたと思われる大型掘立柱建物...

出土遺物は段ボールで数万箱に及んだと言われる。土器、石器が中心であるが、日本最大の板状土偶などの土製品や石製品も多く出土している。この他にも日本各地域を中心とした交易で得たと推測される黒曜石、琥珀、漆器、翡翠製大珠などが出土している。出土遺物1,958点が2003年(平成15年)5月29日に国の重要文化財に指定された。翡翠は糸魚川が主産地であるため、翡翠の出土は上越地域との交易が証明される。また平底の円筒土器や玦(けつ)状耳飾りなどは、中国大陸の遼河文明(興隆窪文化)との類似性が指摘されている。 三内丸山遺跡から出土した動物遺体は、縄文集落で一般的なシカ、イノシシが少なく、7割弱がノウサギとムササビであり、三内丸山遺跡においてはノウサギやムササビの肉を食料としていたと推察でき、彼らの食生活の...

六本柱建物跡

現在まで三内丸山遺跡で検出された遺構の中で最も重要視されているものである。その柱の大きさで評価されることも多いが、それとともに注目すべきは、柱穴の間隔、幅、深さがそれぞれ4.2メートル、2メートル、2メートルで全て統一されていることである。これはその当時既に測量の技術が存在していたことを示すものであり、ここに住んでいた人々が当時としては高度な技術を持っていたことを示すものである。特に4.2メートルというのは35センチメートルの倍数であり、35センチメートルの単位は他の遺跡でも確認されているので、「縄文尺」とも言うべき長さの単位が広範囲にわたって共通規格として共有されていた可能性が考えられる。さらに、これほど大規模な建造物を建てるには多くの労働力を必要としたはずであり、集落居住者の団結力と彼らを的確に指導できる指導者がいたことも推測できる。また、柱本体にも腐食を防ぐため周囲を焦がすという技術が施されており、長い間腐食を防ぐことのできた一因となっている。柱は栗の木でできている。柱は2度ほど内側に傾けて立てられていた。現代の内転(うちころび)と同じ技法で一体この様な技術がどうしてあるの...

大型竪穴建物跡

三内丸山では幅10メートル以上の大型竪穴建物跡がいくつも出土している。その中でも最大なものは長さ32メートル、幅10メートルのもので、これが復元されている。内部の見学も可能である。

竪穴建物跡

三内丸山遺跡では、一般の住民が暮らしていたと思われる竪穴建物(住居)跡も多数発掘されている。屋根に関しては茅葺き、樹皮葺き、土葺きの3種類の屋根を持った建物をそれぞれ想定・復元した。これも内部見学が可能である。 1. 茅葺き竪穴建物 2. 樹皮葺き竪穴建物 3. 土葺き竪穴建物

1998年に遺跡整備の基本計画が取りまとめられ、遺跡整備の基本方針として以下の点が掲げられた。 1. 保存を検討しながら実物遺構を公開展示する。 2. 建物の復元だけでなく、植生も復元する。 3. 縄文時代を体験・体感できるような企画性に富んだ遺跡の活用をする。 4. 見学者が憩い楽しめるような環境作りと、充実した各種サービスを提供できる場とする。 5. 継続的な調査・研究を行い、縄文文化研究の拠点となる施設と体制を整備する。 6. 保存・活用の計画を段階的に推進する。

近年、三内丸山遺跡は「縄文時遊館」などの建設などで設備が整った。しかしその一方、遺跡の整備は進んだが、公園化されてしまって、遺跡としての感じが薄れてしまったという意見もある。[要出典]有料化構想が出た際は「六本柱の横に白いドームがある状態など、とても縄文のたたずまいとは言えない」として反対論が噴出したりもした。見学の有料化は一時断念されたものの、2019年4月から遺跡と時遊館を「三内丸山遺跡センター」として有料化された。。 東北新幹線の「三内丸山高架橋」が敷地に隣接しており、2010年12月4日の開業後は車内から遺跡を見渡せるようになった。橋の設計に当たっては景観を損なわないよう配慮された。

東北自動車道青森ICもしくは青森自動車道青森中央ICから国道7号青森環状道路経由で青森市道都市計画道路3・4・15号里見丸山線に入ってすぐ。東日本旅客鉄道(JR東日本)・北海道旅客鉄道(JR北海道)新青森駅からあおもりシャトルdeルートバス「ねぶたん号」で終点「三内丸山遺跡前」バス停下車。JR東日本・青い森鉄道青森駅から青森市営バス三内丸山遺跡線で「三内丸山遺跡」バス停下車。三内丸山遺跡 - 国指定文化財等データベース(文化庁)青森県三内丸山遺跡出土品 - 国指定文化財等データベース(文化庁)三内丸山遺跡 - 文化遺産オンライン(文化庁)サグラダ・ファミリア ( カタルーニャ語 : Sagrada Família )は、 スペイン の バルセロナ にある カトリック教会 の バシリカ である。 聖家族贖罪教会 (カタルーニャ語: Temple Expiatori de la Sagrada Família )という正式名称を持つ。日本語では 聖家族教会 と呼ばれることも多い。

古事記. 誓約 で身の潔白を証明した 建速須佐之男命 は、 高天原 で、勝ちに任せて田の畔を壊して溝を埋めたり、御殿に糞を撒き散らしたりして乱暴を働いた。 天照大御神 は「糞は酔って吐いたものだ、溝を埋めたのは土地が惜しいと思ったからだ」と須佐之男命をかばった [2] [3] 。 しかし、天照大御神が機屋で神に奉げる衣を織っていたとき、建速須佐之男命が機屋の屋根に穴を開けて、皮を剥いだ血まみれの 馬 を落とし入れたため、驚いた1人の天の服織女は 梭 (ひ)が 陰部 に刺さって死んでしまった。 ここで天照大御神はついに怒り、天岩戸に引き篭った。 高天原 も 葦原中国 も闇となり、さまざまな禍(まが)が発生した [4] [5] 。

バンド名「 Mrs. GREEN APPLE 」は、主に言葉の響きからだというが、「いつまでも熟さずに青りんごのような気持ちでやっていきたい」という思いから名付けられたという [15] [16] 。. しかし、この理由は後付けであると、大森が発言している [17] 。. また ...