搜尋結果

$990【現貨】端午節生日禮物送媽媽實用的送給母親老媽花束永生花禮盒2024新款極樂

$990【現貨】端午節生日禮物送媽媽實用的送給母親老媽花束永生花禮盒2024新款極樂 $1320【現貨】端午節禮物實用送媽媽生日送給長輩高級感2024新款禮盒伴手禮極樂

$1320【現貨】端午節禮物實用送媽媽生日送給長輩高級感2024新款禮盒伴手禮極樂 $1740【樂園】2024年端午節茶禮套裝功夫茶具隨手禮粽子蓋碗整套禮盒裝套組樂園百貨

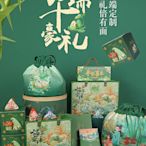

$1740【樂園】2024年端午節茶禮套裝功夫茶具隨手禮粽子蓋碗整套禮盒裝套組樂園百貨 $142~爆款熱賣 滿200元出貨~2024端午節禮盒高檔粽子包裝盒送禮創意手提錦囊空盒子禮品袋批發精選百貨館 折扣店

$142~爆款熱賣 滿200元出貨~2024端午節禮盒高檔粽子包裝盒送禮創意手提錦囊空盒子禮品袋批發精選百貨館 折扣店![[2024荔枝小妹]玉荷包禮盒,母親節送禮,端午節送禮,水果禮盒,團購首選 [2024荔枝小妹]玉荷包禮盒,母親節送禮,端午節送禮,水果禮盒,團購首選]() $590[2024荔枝小妹]玉荷包禮盒,母親節送禮,端午節送禮,水果禮盒,團購首選『荔枝小妹』優質精選玉荷包禮盒

$590[2024荔枝小妹]玉荷包禮盒,母親節送禮,端午節送禮,水果禮盒,團購首選『荔枝小妹』優質精選玉荷包禮盒![星巴克星冰粽 2024端午節禮物 時尚單肩托特包粽子禮盒提貨劵全國~玩樂局 星巴克星冰粽 2024端午節禮物 時尚單肩托特包粽子禮盒提貨劵全國~玩樂局]() $646星巴克星冰粽 2024端午節禮物 時尚單肩托特包粽子禮盒提貨劵全國~玩樂局阿嘛保護

$646星巴克星冰粽 2024端午節禮物 時尚單肩托特包粽子禮盒提貨劵全國~玩樂局阿嘛保護![2024新款端午節粽子禮盒空盒子包裝高端定製送員工包裝盒禮品盒~小滿良造館 2024新款端午節粽子禮盒空盒子包裝高端定製送員工包裝盒禮品盒~小滿良造館]() $1982024新款端午節粽子禮盒空盒子包裝高端定製送員工包裝盒禮品盒~小滿良造館小滿良造館

$1982024新款端午節粽子禮盒空盒子包裝高端定製送員工包裝盒禮品盒~小滿良造館小滿良造館![HARIO&MASADA 2024龍年限定V60手沖壺咖啡保溫杯套裝生日端午禮盒 HARIO&MASADA 2024龍年限定V60手沖壺咖啡保溫杯套裝生日端午禮盒]() $1290HARIO&MASADA 2024龍年限定V60手沖壺咖啡保溫杯套裝生日端午禮盒西柚優選-營業中

$1290HARIO&MASADA 2024龍年限定V60手沖壺咖啡保溫杯套裝生日端午禮盒西柚優選-營業中![2024新款粽子禮盒包裝盒端午禮品盒企業單位送員工高端伴手禮盒子~小滿良造館 2024新款粽子禮盒包裝盒端午禮品盒企業單位送員工高端伴手禮盒子~小滿良造館]() $1882024新款粽子禮盒包裝盒端午禮品盒企業單位送員工高端伴手禮盒子~小滿良造館小滿良造館

$1882024新款粽子禮盒包裝盒端午禮品盒企業單位送員工高端伴手禮盒子~小滿良造館小滿良造館![粽子禮盒包裝盒2024端午節送員工肉粽咸鴨蛋禮品盒包裝空盒子定制瑤瑤小鋪 粽子禮盒包裝盒2024端午節送員工肉粽咸鴨蛋禮品盒包裝空盒子定制瑤瑤小鋪]() $99粽子禮盒包裝盒2024端午節送員工肉粽咸鴨蛋禮品盒包裝空盒子定制瑤瑤小鋪瑤瑤小鋪

$99粽子禮盒包裝盒2024端午節送員工肉粽咸鴨蛋禮品盒包裝空盒子定制瑤瑤小鋪瑤瑤小鋪![2024新款端午節粽子禮盒包裝盒公司員工送禮禮品盒空盒子高端定製~小滿良造館 2024新款端午節粽子禮盒包裝盒公司員工送禮禮品盒空盒子高端定製~小滿良造館]() $1882024新款端午節粽子禮盒包裝盒公司員工送禮禮品盒空盒子高端定製~小滿良造館小滿良造館

$1882024新款端午節粽子禮盒包裝盒公司員工送禮禮品盒空盒子高端定製~小滿良造館小滿良造館![2024端午節粽子禮盒包裝創意雙層手提禮品盒咸鴨蛋禮盒空盒子定製~小滿良造館 2024端午節粽子禮盒包裝創意雙層手提禮品盒咸鴨蛋禮盒空盒子定製~小滿良造館]() $3782024端午節粽子禮盒包裝創意雙層手提禮品盒咸鴨蛋禮盒空盒子定製~小滿良造館小滿良造館

$3782024端午節粽子禮盒包裝創意雙層手提禮品盒咸鴨蛋禮盒空盒子定製~小滿良造館小滿良造館

端午 (たんご)は、 五節句 の一つ。 端午の節句 (たんごのせっく)、 菖蒲の節句 (しょうぶのせっく)とも呼ばれる。 日本 では端午の節句に 男子 の健やかな成長を祈願し各種の行事を行う風習があり、現在では グレゴリオ暦 ( 新暦 )の 5月5日 に行われ、 国民の祝日 「 こどもの日 」になっている。 少ないながら 旧暦 や 月遅れ の 6月5日 に行う地域もある。 なお、日本以外では現在も旧暦 5月5日 に行うことが一般的である。 端午の意味 [ 編集] 旧暦では午の月は5月に当たり( 十二支 を参照のこと)、5月の最初の午の日を節句として祝っていたものが、後に5が重なる5月5日が「端午の節句」の日になった。

こどもの日(こどものひ)とは、日本における国民の祝日の一つで、端午の節句である5月5日に制定されている。 国民の祝日に関する法律 (祝日法、 昭和23年 7月20日 法律第178号)では「 こども の 人格 を重んじ、こどもの 幸福 をはかるとともに、 母 に ...

端午節会 (たんごのせちえ)とは、 5月5日 の 端午 に行われた 節会 のこと。 五日節会 (いつかのせちえ)とも [1] 。 概要. 中国から伝わった端午の風習に倣い、日本でも古くから5月5日に 薬猟 を行う風習があった。 『 日本書紀 』の 推古天皇 19年( 611年 )に薬猟の記事がある。 大宝律令 以後 雑令 に端午雑会が規定されていたが、忌日の関係で中断されていた時期があり、『 続日本紀 』には 天平 19年( 747年 )に 聖武天皇 が端午節会を再興したことが記されている。 端午の日には古くから天皇が馬が走るのを鑑賞する例があり(『続日本紀』 大宝 元年( 701年 )条)これが後に騎射の儀式に変わった。

吉林省、遼寧省、内モンゴル、天津市、山東省、上海市、江蘇省、江西省、広東省、福建省などの地域では端午節にちまき(粽子)を食べる習慣がある [7]。

中秋節 (ちゅうしゅうせつ、 拼音: Zhōngqiū jié )とは、中国に由来する 東アジア の伝統的な行事のひとつで、 旧暦 ( 農暦 )の 8月15日 に行われる。 グレゴリオ暦 では9月または10月にあたる。 とくに 中華圏 では 春節 、 清明節 、 端午節 とならぶ重要な行事であり、 中華人民共和国 の法定祝日になっている( 香港 ・ マカオ では中秋節の翌日が祝日)。 中国. 十五夜の月を鑑賞する慣習は古代中国に由来する。 中秋節はもとより秦時代より前からある二十四節季の秋分から来ており、漢時代に民間で広まり、唐時代に八月十五日に定着したと言われている。

こいのぼり (鯉幟)は、日本の風習で、 江戸時代 に武家で始まった 端午 の 節句 に男児の健やかな成長を願って家庭の庭先に飾る 鯉 の形に模して作ったのぼり [1] 。 紙 ・ 布 ・ 不織布 などに鯉の絵柄を描いたもので、風を受けてたなびくようになっている。 皐幟(さつきのぼり)、鯉の吹き流し [2] とも言う。 日本鯉のぼり協会の統一見解では屋外に飾るものを「鯉のぼり」、屋内に飾るものを「飾り鯉」という [1] 。 もとは 旧暦 の 5月5日 までの行事であったが、現代では グレゴリオ暦 ( 新暦 ) 5月5日 に向けて飾られるようになり、イメージは「晩春の晴天の日の青空にたなびくもの」となった。

紅麹サプリ事件 (べにこうじサプリじけん)は、 2024年 ( 令和 6年) 3月22日 に発覚した、 日本 の 製薬会社 である 小林製薬 の製造した 紅麹 を 原料 とする サプリメント が原因と疑われる死者5名を含む健康被害を多数出した事件である。 概要. 悪玉 コレステロール を下げる効果をうたった [1] 「 紅麹コレステヘルプ 」など、 機能性表示食品 として国に届け出た3商品を摂取した 消費者 ら5人が死亡、 入院 者数は240人以上、相談件数延べ94,000件(4月18日現在)となった [2] 。 有毒 ・ 有害 な 物質 が含まれている疑いがあるとして 食品衛生法 に基づき回収が命じられた [3] [4] 。

![[2024荔枝小妹]玉荷包禮盒,母親節送禮,端午節送禮,水果禮盒,團購首選 [2024荔枝小妹]玉荷包禮盒,母親節送禮,端午節送禮,水果禮盒,團購首選](https://s.yimg.com/fz/api/res/1.2/4FsJ0NVu4uF2POOky3QNTg--~C/YXBwaWQ9c3JjaGRkO2ZpPWZpbGw7aD0xNDY7cT04MDt3PTE0Ng--/https://ct.yimg.com/xd/api/res/1.2/0ZoahxNobwnmkoePOmBH6Q--/YXBwaWQ9eXR3YXVjdGlvbnNlcnZpY2U7aD00MDA7cT04NTtyb3RhdGU9YXV0bzt3PTQwMA--/https://s.yimg.com/ob/image/bdb05429-1a41-4ead-ad9e-d16c6fa72a6f.jpg)